276. 근대사가 응축된 군산 기행① 그들이 기억하는 군산

|

군산항. 1899년 대한제국이 이 항구를 개항한 이래 수많은 사람들이 군산을 스쳐갔다. 서글픈 식민의 풍경 속에서 새로운 그림을 그리던 조선사람들, 그리고 꿈을 이루기 위해 조선을 찾은 일본 서민과 자본가까지. 군산이라는 도시는 그들이 남긴 흔적을 애써 지우지 않고 21세기 대한국인들이 볼 수 있도록 보존해놓았다. /사진가 서경석 |

이 가을 항구도시 군산으로 많이들 가봤으면 좋겠다. 되도록이면 근대사 공부를 하고 가면 좋겠다. 그러면 미곡(米穀)을 수탈당한 군산항은 평화로운 산책로로 변해 있을 것이다. 일본으로 향한 욕망 가득한 쌀가마가 쌓였던 장미동(藏米洞)은 아름다운 문화공간으로 바뀌어 있을 것이다. 그 욕망이 응축돼 있던 조선은행은 근대 건축을 한눈에 볼 수 있는 박물관으로 변해 있을 것이고. 조선 농민을 부려 대형 농장을 경영했던 농장주 구마모토 리헤이 별장은 대한민국 농촌 보건의 아버지 의학박사 이영춘 기념관으로 바뀌어 있을 것이다. 군산에는 그 모든 역사가 일상화돼 있고, 그 일상 속에서 여행객들은 저도 모르게 역사를 호흡하는 것이다. 한 단어로 종잡기 불가능한, 이 땅 근대사가 응축된 군산 기행 시작.

[박종인의 땅의 歷史] 276. 근대사가 응축된 군산 기행 ①그들이 기억하는 군산

군산의 개항과 미곡상 히로쓰

1898년 5월 26일 대한제국 정부는 군산을 외국에 개방하기로 결정했다. 경남 마산과 함북 성진도 함께였다.(1898년 5월 26일 ‘고종실록’) 이듬해 5월 1일 군산이 정식으로 개방됐다. 군산 개항은 쌀이 필요한 일본 측 요구와 맞아떨어졌다. 호남에 펼쳐진 곡창을 일본과 연결할 수 있는 최단거리 물류지가 군산이었다. 군산은 순식간에 상전벽해의 땅이 되었다.

1892년 염전업을 하던 아버지를 따라 조선 부산에 와서 살던 히로쓰 기치사브로(廣津吉三朗)는 1895년 청일전쟁 통역관으로 취직해 2년 동안 일했다. 열일곱 살이었다. 9년 뒤인 1904년에는 러일전쟁 첩보원으로 또 징병돼 남포와 평양과 압록강과 만주 봉천에서 스파이로 활동했다. 전쟁이 끝나고 받은 생명보험금 450엔으로 김씨 성을 가진 조선인 지주와 합작해 군산에 미곡상을 차렸다. 땅을 사서 지주도 되었다.(후지이 가즈코, ‘식민도시 군산의 사회사1- 신흥동 일본식가옥과 히로쓰집안의 역사’, 간세이가쿠인대학 사회학부 기요 115집, 간세이가쿠인대학 사회학부연구회, 2012)

군산 하면 쌀이고 그때 쌀 하면 곧 돈인지라 히로쓰는 이내 부자가 되었다. 그래서 일본으로 귀국하던 일본인에게 땅을 사서 집을 지었다. 큰 집을 지었다. 1935년이다. 그 집이 지금 군산 신흥동에 있는 ‘히로쓰 가옥’이다. 누가 봐도 큰 집이었고 누가 봐도 조선이 아니라 일본 그 자체다.

1945년 일본 패망과 함께 그 큰 부(富)를 그대로 놔두고 가방 하나 들고 귀항 티켓을 샀지만 부산항에서 그 가방마저도 도둑맞았다. 적수공권으로 귀향한 히로쓰는 4년 뒤 화병으로 죽었다. 그 집은 지금 군산에 남아 있다.

|

히로쓰 가옥. 군산에서 미곡상과 농장을 경영했던 일본인의 흔적이다./박종인 |

“우리 아버님이 한의사라 비교적 잘살았거든요. 그런데 우리는 일본 사람 옆에 가도 못 했어요 무서워서. 우리 집 옆에 직사각형으로 터를 잡고 수천 평, 조선 사람들은 주변에 토막집 그냥 천막처럼 지어놓고 사는 거예요. 80년 전이네. 제가 여섯일곱 살 됐을 때 그 일본사람 집에 넓은 밭이 있었는데 팥을 심는 거예요. 그걸 작은 부삽으로 심는데 그게 신기했어요. 내가 꼬마니까, 왜 그랬는가 몰라요, 울타리 너머 가서 그 부삽을 가지고 와서 우리 집 마당 도랑에서 놀고 있었어요. 그런데 느닷없이 막 거인이 부엌을 통해서 들어오더니 소리를 지르며 나를 때려요. 그래서 내가 거기서 기절을 했습니다. 깨어나서 보니까 우리 누님하고 어머니가 나를 안방에 뉘어 놓고 울고 있는 거예요. 그게 기억이 나요. 아주 그냥, 일본 사람은 하늘이 내린 사람이고 우리는 그냥 그럭저럭 사는 사람들이다, 이런 인식을 가졌어요. 그런데 해방이 되고 학교 선생님이 그래요. ‘이제부터 마음대로 조선말 써도 된다.’ 아, 이게 해방이구나 하고 느꼈더랬습니다.” 미곡을 실어나르던 임피역은 2008년 영업을 멈췄다. 역 앞 공원에는 거꾸로 가는 시계탑이 서 있다. 탑신에는 이렇게 새겨져 있다. ‘시실리(時失里)’, 시간을 잃은 곳.

|

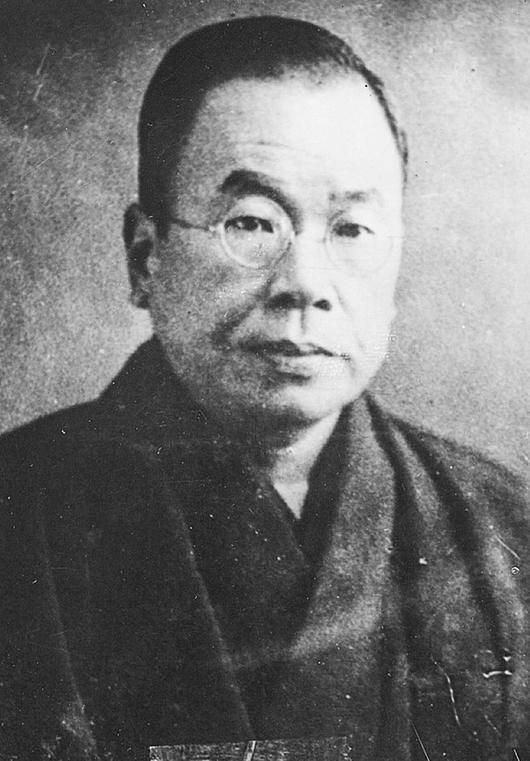

'악덕지주'와 '의료사업가'라는 이중적 기억, 구마모토 리헤이. /이주민 제공 |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

시마타니의 금고, ‘악덕지주’ 구마모토

개정면 발산리에는 발산리 유적군이 있다. 안내판만 보면 옛 절터처럼 보이지만 또 다른 농장주 시마타니 야소야가 자기 농장에 그러모은 옛 석물들이다. 몇 개는 훗날 대한민국 보물로 지정됐다. 1903년 조선에 건너온 이 야마구치현 출신 중년 사내는 농장 안에 금고를 ‘지었다’. 2층 건물 하나를 콘크리트로 지어서 금고로 썼다. 해방이 되고 농장은 초등학교로 변했다. 금고, 발산리 유적은 학교에 남아 있다. 미군정청에 귀화를 신청했으나 불허됐고, 시마타니 또한 히로쓰처럼 가방 두 개 들고 귀국선을 탔다.

시마타니보다 한 해 전 군산에 온 구마모토 리헤이는 게이오대 이재과(경제학과) 출신이다. 호남 옥토(沃土)를 본 구마모토는 물주를 모아 거대한 농장을 만들었다. 동양척식주식회사에 이어 호남 지주로는 가장 땅이 넓었고, 관리인들은 ‘총독부 정책보다 10년 정도 앞섰다고 농장 스스로 자부할 정도로’ 농업 전문가들이었다.(’화호리, 일제강점기 농촌 수탈의 기억1′, 국립완주문화재연구소, 2020, p36) 갑부가 된 구마모토는 군산에 당대 최고 재료만 써서 별장을 지었다.

농장은 생산성도 높았지만 조선 농부들에게 물리는 소작료도 고율이었다. 소작료를 둘러싸고 총독부가 나설 정도로 갈등이 깊었다. 소작민들이 “소작료 주고 나면 먹을 게 없어서 못살겠다 싶어 만주로 가는” 슬픈 일이 다반사였다.(20세기민중생활사연구단, ‘20세기 화호의 경관과 기억’, 눈빛, 2008, p47)

|

대한민국 농촌 보건의 아버지 이영춘. 구마모토 농장 무료진료소에서 활동했다. /이주민 제공 |

의료사업가 구마모토의 별장, 이영춘 기념관

그런 반면 1934년 농장 안에 병원을 설치하고 소작인과 그 가족에게 무료 진료 사업을 벌이기도 했다. 그 사업을 위해 고용된 의사가 세브란스의전 출신 의사 이영춘(1903~1980)이었다. 평남 용강 사람 이영춘은 이후 군산 사람이 되었다. 이영춘은 구마모토가 한 말을 이렇게 기록했다. “이게 농장의 정략 사업이라 혹평할지 모르나 이 선생만은 진의를 이해해주시라.” 그 의료 혜택을 받기 위해 일부러 소작을 신청하는 조선인도 많았다.(이영춘, ‘나의 교우록’, 쌍천이영춘박사기념사업회, 2004, p28)

|

구마모토 별장, 그리고 이영춘 기념관. /박종인 |

그렇게 같은 바닷바람 속에서 같은 시대에 서로 다른 방향을 걷는 사람들이 있었다. 이제 이야기해본다, 그 도시에 남은 흔적에 대하여.<다음 주 계속>

[박종인 선임기자]