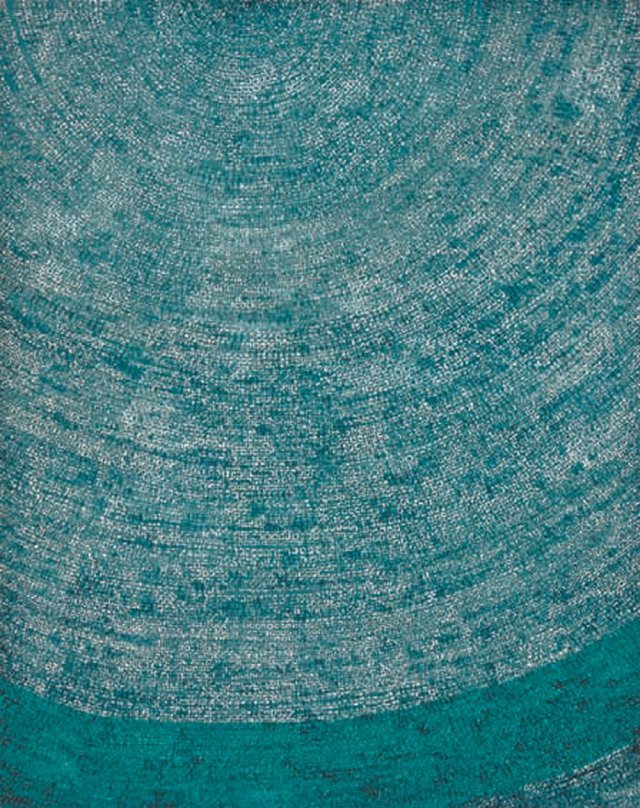

국립현대미술관 덕수궁관 ‘DNA’전에 전시 중인 김환기의 작품 ‘19-Ⅵ-71#206’, 1971년 작, 캔버스에 유채, 254×203cm, 개인 소장. ⓒ(재)환기재단·환기미술관

국립현대미술관 덕수궁관 ‘DNA’전에 전시 중인 김환기의 작품 ‘19-Ⅵ-71#206’, 1971년 작, 캔버스에 유채, 254×203cm, 개인 소장. ⓒ(재)환기재단·환기미술관 윤범모 국립현대미술관장

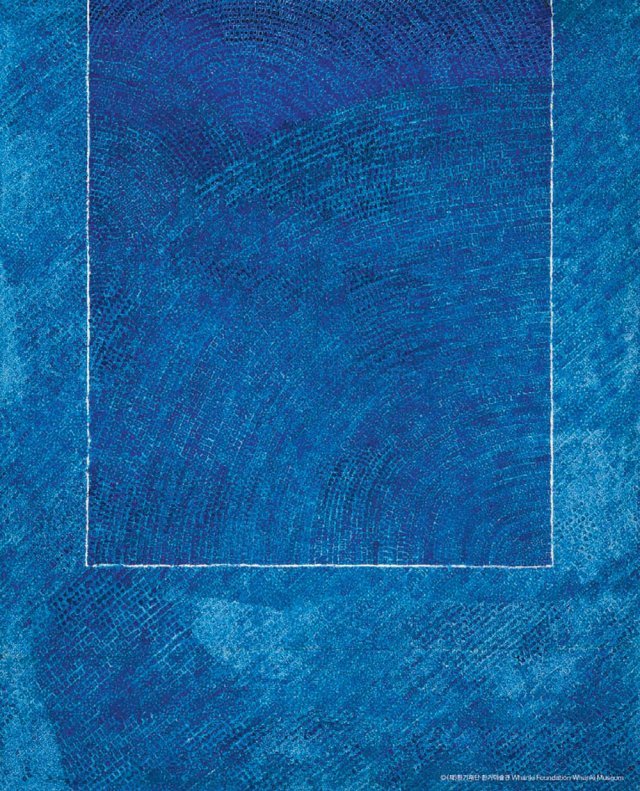

윤범모 국립현대미술관장‘산울림’(1973년)을 보자. 직사각형 대형 캔버스는 푸른 점으로 가득 차 있다. 이른바 10만 개의 점이다. 헤아리기조차 어려운 점, 그 무수한 점들은 전면 회화 형식으로 무한대를 상징했다. 사선(斜線)으로 바탕을 이룬 점들, 그 점들이 이룩한 또 다른 선들, 거대한 율동미를 느끼게 한다. 사각형 안 또 다른 하얀 사각형의 띠. 내면의 사각형 안에는 방향을 달리한 또 다른 점들, 그에 따른 선들의 합창, 바로 리듬의 충만함으로 가득 채웠다. 잔잔한 울림. 어쩌면 절규? 뭔가 음미하게 한다. 정식 제목은 ‘19-Ⅱ-73 #307’이다. 1973년 2월 19일 제작한 작품으로 일련번호 307번째라는 의미다. 화가는 점 시리즈를 이렇듯 제작연도와 일련번호로 대신했다. 어쩌다 특별한 제목을 단 예외는 있다. 바로 ‘산울림’처럼.

김환기의 부인 김향안 저서 ‘사람은 가고 예술은 남다’에 화가의 일기가 소개돼 있다. 마침 일기에 ‘산울림’ 제작 기록이 남아 있다. 1973년 3월 11일의 일기. “근 20일 만에 #307 끝내다. 이번 작품처럼 고된 적이 없다. 종일 안개 비 내리다.” 20일 가까운 작업, 그것도 고된 작업, 화가는 드디어 ‘산울림’을 완성했다. 그리고 며칠 뒤 회갑을 맞았다. 대작 완성 한 달도 지나지 않아 파블로 피카소가 죽었다. 이에 김환기는 “태양을 가지고 가버린 것 같아서 멍해진다. 세상이 적막해서 살맛이 없어진다. 심심해서 어찌 살꼬. 전무후무한 위대한 인간, 위대한 작가, 명복을 빌다”(1973년 4월 8일). 피카소를 숭배한 김환기에게 태양이 떨어졌다. 그래서 세상이 적막해졌다. 1년 뒤 김환기는 피카소를 따라 하늘로 올라갔다. 다만 피카소는 91세의 장수였지만 김환기는 겨우 61세였다. 종신형 죄수, 일편단심, 그리고 고된 작업, 화가는 외롭게 밤하늘의 무수한 별들을 지상으로 끌어내리다 아예 그 곁으로 올라갔다.

“저렇게 많은 별들 중에서/별 하나가 나를 내려다본다/이렇게 많은 사람 중에서/그 별 하나를 쳐다본다/밤이 깊을수록/별은 밝음 속에서/사라지고/나는 어둠 속에 사라진다/이렇게 정다운/너 하나 나 하나는/어디서 무엇이 되어/다시 만나랴.”

김환기의 대표작 중 하나로 고 이건희 삼성전자 회장의 기증작인 ‘산울림 19-Ⅱ-73#307’, 1973년 작, 캔버스에 유채, 264×213cm. ⓒ(재)환기재단·환기미술관

김환기의 대표작 중 하나로 고 이건희 삼성전자 회장의 기증작인 ‘산울림 19-Ⅱ-73#307’, 1973년 작, 캔버스에 유채, 264×213cm. ⓒ(재)환기재단·환기미술관 ‘산울림’은 국립현대미술관 서울에서 진행 중인 ‘이건희컬렉션 특별전: 한국미술명작’에서 볼 수 있다. 단연 빛나는 명작이다. 유족이 미술관에 기증 의사를 밝혔을 때, 나는 김환기의 점 시리즈 대작 하나만 있어도 행복하겠다고 대답했다. 미술관 작품 수집 예산 2, 3년어치를 합쳐야 겨우 김환기 대작 한 점을 구입할 수 있는 현실 때문이었다. 기증 작품 선정 과정에서 숫자는 늘어갔고, 명품 역시 쌓여갔다. 1488점! 김환기의 ‘산울림’도 포함되었다. 전시가 열리고 홍라희 여사는 정말 고심 끝에 결정한 작품이라고 밝혔다. 하기야 ‘산울림’을 비롯해 자택에 걸어놓았던 작품 여러 점이 포함되었으니, 그럴 만도 했겠다.

현재 국립현대미술관 덕수궁관에서는 ‘DNA: 한국 미술 어제와 오늘’을 열고 있다. 이 전시는 한국미의 원형을 탐구하는 무거운 주제를 가지고 있다. 고대부터 현대까지 이 땅에서 이룩한 미의 결정체로 엮은 것이다. ‘베개처럼 묵직한 도록’은 전시 기획 의도를 짐작하게 한다. 이 전시에 김환기의 점 시리즈가 출품돼 있다. 특이한 점은 김환기와 분청사기를 함께 진열했다는 것. 그것도 ‘분청사기 인화문 자라병’(15세기·가나문화재단 소장). 아담한 규격과 품격 있는 자태, 정말 아름다운 도자기다. 그릇 표면을 가득 채운 무수한 점들, 그야말로 도장 찍듯 규칙적으로 점을 찍었다. 마치 김환기가 캔버스 위에 점을 찍은 것처럼 동어반복의 ‘울림’이었다. 김환기 작품에서 전통미를 발견하는 것은 너무 쉽다. 그는 유화 붓을 든 문인 화가였기 때문이다.

국립현대미술관 덕수궁관 ‘DNA’전에서 김환기 작품과 함께 전시중인 15세기 조선의 ‘분청사기 인화문 자라병’, 높이 11.7cm, 몸통 지름 20.8cm. 가나문화재단 소장

별들을 화면으로 끌고 온 화가. 그래서 화가는 말했다. “나는 외롭지 않다. 나는 별들과 함께 있기에….”

별들을 화면으로 끌고 온 화가. 그래서 화가는 말했다. “나는 외롭지 않다. 나는 별들과 함께 있기에….”

<참고문헌>

1. 윤범모, "김환기, 별을 캔버스로 끌고 온 화가", 동아일보, 2021.8.31일자. A32면.

댓글 0개

| 엮인글 0개

댓글 0개

| 엮인글 0개