|

성민엽 문학평론가 |

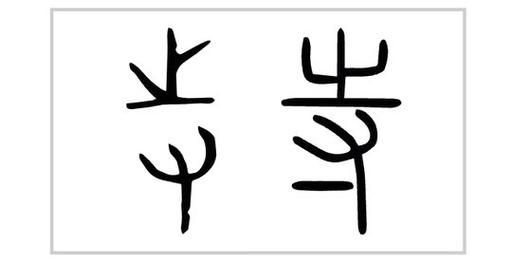

시(詩)라는 한자는 왼쪽의 언(言)과 오른쪽의 사(寺)가 결합되어 만들어진 글자입니다. ‘언’은 말(언어)이고 ‘사’는 절(사원)이니 시는 곧 말의 절, 혹은 언어의 사원을 뜻한다는 풀이가 매우 그럴듯해 보입니다. 언어의 사원이라고 하면 그것은 신성한 언어, 경건한 언어라는 의미로 이해될 수 있겠습니다. 하지만 이 풀이는 오류입니다. ‘寺’라는 글자가 절·사원이라는 뜻을 갖게 된 것은 기원 전후 중국에 불교가 전래된 이후의 일이고, 言+寺라는 형태의 한자 ‘詩’는 그 이전부터 이미 있었기 때문입니다. ‘시는 말(言)+절(寺)’ 풀이는 오류

댓글 0개

| 엮인글 0개

댓글 0개

| 엮인글 0개