서양화가 황주리(67)는 어릴 적부터 책과 원고지에 파묻혀 자랐다. 출판사를 운영하던 아버지 덕분이다. “태어나서 제일 먼저 본 종이가 원고지였고, 집에는 원고지가 휴지보다 더 많이 쌓여 있었다”고 했다. 그의 부친은 1950~70년대 대표적 출판사였던 신태양사 황준성 대표. ‘신태양’ ‘여상’ ‘명랑’ 같은 잡지를 비롯해 ‘대한국사’ ‘조선총독부’ ‘흑막’ 등을 펴내며 이름 날린 출판사다.

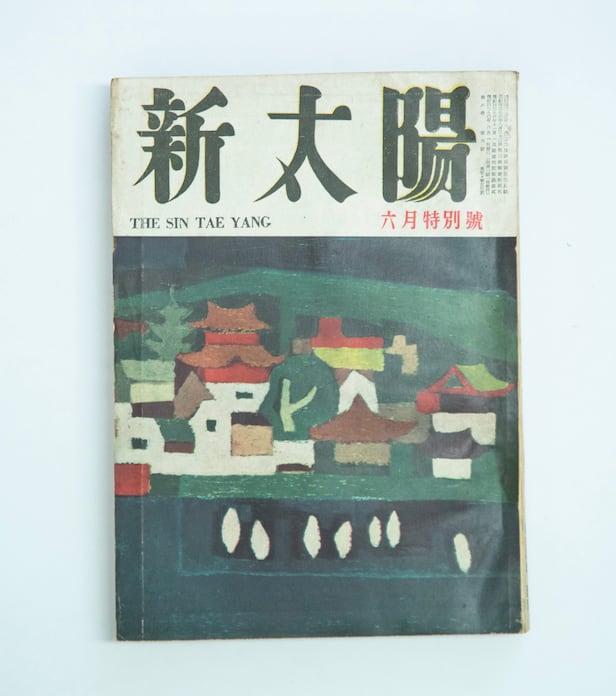

김환기가 표지 그린 1957년 6월호 잡지

‘신태양’은 1952년 창간해 1959년 폐간까지 당대 대표 종합 잡지로 인기를 끌었다. 굵직한 문인들의 소설과 수필은 물론 날카로운 정치·경제 논문을 실었다. 황주리는 “지금도 창간호만 빼고 신태양 잡지는 다 갖고 있다”며 “수화 김환기 선생이 표지 그림을 그린 1957년 6월호를 특히 아낀다”고 했다.

“제가 1957년생이고, 김환기 선생의 작가 정신이 제 예술 인생의 멘토이기 때문에 더없이 소중하죠. 어릴 땐 이 그림 원화가 집에 있었는데 언젠가 아버지가 누군가에게 선물해서 지금은 없어요.” 서울 용산 작업실에서 만난 그가 빛 바랜 잡지를 꺼내 보여줬다. 한자로 큼직하게 적힌 ‘新太陽(신태양)’ 제호 아래, 작은 집들이 옹기종기 모여 있는 김환기의 그림이 표지를 덮고 있었다. 그는 “당시만 해도 김환기, 천경자 등 한국 대표 화가들이 잡지 표지를 많이 그렸다. 그림 값이 이렇게 비싸질 줄은 상상도 못 하던 시절이었다”고 했다.

원고지는 내 첫 캔버스

방에 늘 쌓여 있던 원고지는 화가의 첫 캔버스가 됐다. “비행기도 접고 낙서도 하고 놀다가, 자연스럽게 그 위에 그림을 그렸다”고 했다. “어릴 땐 너무 말이 없어서 유치원 졸업 날 ‘너 벙어리지?’라는 말을 들을 정도였는데, 어머니가 걱정하다가 미술 학원에 저를 끌고 갔어요. 그때부터 매일 그림을 그렸어요. 그림이 제겐 세상을 향해 손을 내미는 시작이 된 것 같아요.”

‘원고지 그림’은 작품으로 탄생했다. 1982년 작 ‘추억제’는 하루 한 장씩 일기를 쓰듯 원고지에 그린 그림을 이어 붙인 대형 작품이다. “너와 나의 초상들이 얼핏 보면 화려한 축제처럼 술렁이는 혼돈과 무질서 상태로” 원고지 위에 그려져 있다. 경쾌하고 화사한 지금의 황주리 스타일과 달리, 다소 어두운 색감으로 뒤덮인 것도 눈길을 끈다. 그는 “1980년대 잃어버린 시간, 성난 군중과 억압, 사회적 불안과 그 시절에 느꼈던 어쩔 수 없는 개인적 고독, 자유에 대한 상상이 뭉뚱그려진 작품”이라며 “가장 어두운 자기 연민의 시절”이라고 회고했다.

안경에 담긴 추억

황주리는 소장한 물건에 그림을 그리는 오브제 작업으로도 유명하다. 1976년 대학 입학 기념으로 어머니가 선물한 안경에 그가 그린 1991년 작 ‘안경에 관한 명상’은 특히 아끼는 작품이다. “독일에 있는 아우슈비츠 수용소에 갔더니 유태인들의 안경이 잔뜩 쌓여 있었다. 이거야말로 20세기 최고의 비극적 설치 작업이구나 하는 생각이 들었다”고 했다. 집에 모아두었던 안경에 그림을 그리기 시작했다. 그는 “잠이 안 올 때 다락을 뒤지면 뭔가를 찾게 되고, 그것이 다음 날 작품으로 탄생하기도 한다. 집에서 쓰던 접시 하나도 내겐 다 그림”이라며 “잃어버린 시간이 내 안의 보물섬”이라고 했다.

소설 쓰기는 그리움과 함께 사는 법

문화계에서 그는 ‘글 잘 쓰는 화가’로 통한다. 1993~96년 월간 문예지 ‘문학사상’에 ‘살아있는 모든 날들은 아름답다’라는 그림 에세이를 연재했고, 수필집을 여섯 권 냈다. “대학원 시절 연재하던 분이 펑크를 내는 바람에 40장 분량 제 글이 처음 실렸어요. 당시 문학사상 주간이던 이어령 선생이 전화를 하셨죠. ‘자네, 글을 진짜 잘 쓰니까 그림을 빨리 그만두고 글을 써라’라고요. 그때 그림 있는 에세이를 연재하기 시작한 것이 제 스타일이 된 것 같아요.”

최근엔 네 번째 소설 ‘마이 러브 프루스트’를 펴냈다. “프루스트가 주인공이 아니라, 프루스트의 ‘잃어버린 시간을 찾아서’라는 제목을 좋아하는 사람들 이야기”라며 “프루스트라는 이름은 시간에 대한 상징”이라고 했다. 왜 소설을 쓰냐고 물었다. 그는 “내가 겪어보지 않은 삶을 상상하는 게 행복해서”라고 답했다. “내게 그림은 밥을 먹는 일이고, 소설 쓰기는 그리움과 함께 사는 법이다.”

안경에 담긴 추억

황주리는 소장한 물건에 그림을 그리는 오브제 작업으로도 유명하다. 1976년 대학 입학 기념으로 어머니가 선물한 안경에 그가 그린 1991년 작 ‘안경에 관한 명상’은 특히 아끼는 작품이다. “독일에 있는 아우슈비츠 수용소에 갔더니 유태인들의 안경이 잔뜩 쌓여 있었다. 이거야말로 20세기 최고의 비극적 설치 작업이구나 하는 생각이 들었다”고 했다. 집에 모아두었던 안경에 그림을 그리기 시작했다. 그는 “잠이 안 올 때 다락을 뒤지면 뭔가를 찾게 되고, 그것이 다음 날 작품으로 탄생하기도 한다. 집에서 쓰던 접시 하나도 내겐 다 그림”이라며 “잃어버린 시간이 내 안의 보물섬”이라고 했다.

소설 쓰기는 그리움과 함께 사는 법

문화계에서 그는 ‘글 잘 쓰는 화가’로 통한다. 1993~96년 월간 문예지 ‘문학사상’에 ‘살아있는 모든 날들은 아름답다’라는 그림 에세이를 연재했고, 수필집을 여섯 권 냈다. “대학원 시절 연재하던 분이 펑크를 내는 바람에 40장 분량 제 글이 처음 실렸어요. 당시 문학사상 주간이던 이어령 선생이 전화를 하셨죠. ‘자네, 글을 진짜 잘 쓰니까 그림을 빨리 그만두고 글을 써라’라고요. 그때 그림 있는 에세이를 연재하기 시작한 것이 제 스타일이 된 것 같아요.”

최근엔 네 번째 소설 ‘마이 러브 프루스트’를 펴냈다. “프루스트가 주인공이 아니라, 프루스트의 ‘잃어버린 시간을 찾아서’라는 제목을 좋아하는 사람들 이야기”라며 “프루스트라는 이름은 시간에 대한 상징”이라고 했다. 왜 소설을 쓰냐고 물었다. 그는 “내가 겪어보지 않은 삶을 상상하는 게 행복해서”라고 답했다. “내게 그림은 밥을 먹는 일이고, 소설 쓰기는 그리움과 함께 사는 법이다.”

<참고문헌>

1. 허윤희, "1957년 김환기가 표지 그린 '신태양'… 출판 집안서 자라 글 쓰는 화가 됐네요 : [나의 현대사 보물] [59] 화가 황주리", 조선일보, 2024.7.30일자. A18면.

댓글 0개

| 엮인글 0개

댓글 0개

| 엮인글 0개