조선일보가 창간 100주년 기획 '말모이' 사전 편찬

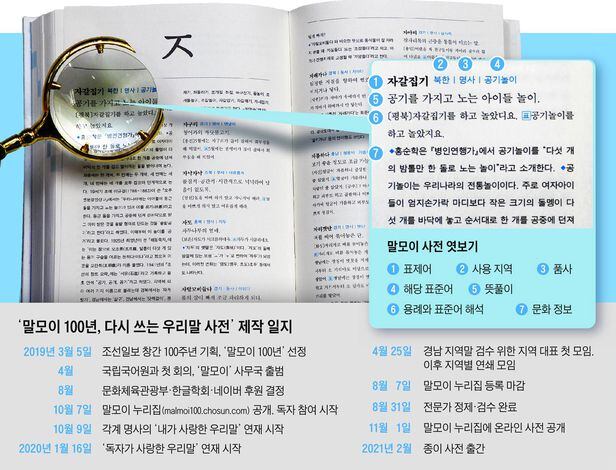

조선일보가 창간 100주년 기획으로 지난 2년간 진행한 ‘말모이, 다시 쓰는 우리말 사전’이 종이 사전으로 출간됐다. 전 국민이 참여해 모은 10만여 우리말 중에서 엄선한 4012개의 표제어를 656쪽의 종이 사전에 담았다.

‘말모이’는 1911년 한글학자 주시경(1876~1914) 선생이 시작한 최초의 우리말 사전 원고 이름. 일제의 핍박 아래서 목숨 걸고 우리말을 지켰던 선현들의 얼을 이어받아, 점차 사라져가는 전국의 옛말과 입말, 표준국어대사전에 등재되지 않은 지역말들을 국민의 손으로 모아보자는 취지에서 기획됐다. 문화체육관광부·국립국어원·한글학회·한글과컴퓨터가 후원했고, 2019년 10월 시작 이후 인터넷과 우편, 팩스 등으로 전 국민이 보낸 10만 여 단어가 모였다. 이를 지역 대표 71명이 검토한 후, 국어학자 60명이 정제·검수해 이 중 4012개의 표제어를 추린 것이다. 온라인 사전은 조선닷컴 말모이 누리집(malmoi100.chosun.com)에서 볼 수 있다.

소설가 김훈은 “지금 한국어는 급속도로, 그리고 광범위하게 부서지고 있다. 이 훼손은 시대의 변화에 언어가 대응하는 수준을 훨씬 넘어서고 있다. 말모이 사전은 한국, 한국어를 지키는 큰 힘이다”라고 사전 머리말을 썼다. 출간을 기념해 이어령 전 문화부 장관, 소설가 김주영, 첼리스트 장한나 등 각계 명사와 독자들이 보내온 ‘내가 사랑한 우리말’ 특별 부록을 초판 한정 증정한다. ‘살다’ ‘엄마’ ‘우리’ 등 가슴 따뜻해지는 우리말 예찬기 60편을 만날 수 있다.

4012개 새 표제어… 100년만에 ‘말모이’가 다시 태어났다

‘말모이, 다시 쓰는 우리말 사전’은 조선일보가 창간 100주년을 맞아 2년 가까이 기획·연재한 대장정의 결과물이다. 2019년 3월 첫 기획 회의에서 출발, 4월 국립국어원과의 회의를 통해 방향이 구체화됐다. 문화체육관광부·한글학회·네이버·한글과컴퓨터가 후원했고, 사단법인 국어문화원연합회가 말모이 사무국을 맡아 실무를 진행했다.

‘말을 모은 것’이란 뜻의 말모이는 1911년 국어학자 주시경 선생이 시작한 최초의 우리말 사전 원고 이름이다. 선생 사후 조선어연구회가 원고를 이어받았고, 그 후신인 조선어학회가 일제의 탄압을 뚫고 해방 직후 ‘우리말 큰 사전’을 완간했다. 100년 전 말모이가 외세에 맞선 독립운동이었다면, 지금의 말모이는 외래어·외국어 남용으로 우리 스스로 가치를 잊은 우리말과 글의 위상을 되찾는 일이다.

2019년 10월 7일부터 지난해 8월까지 말모이 누리집(malmoi100.chosun.com)에 등록된 단어는 2만2683개. 누리집이 열린 지 나흘 만에 2100단어가 모였다. 차곰차곰하다, 가남생이, 매굽다, 엄배덤배···. 다른 지역에선 들을 수 없는 고향의 입말, 예쁜 순우리말이 무서운 속도로 올라왔다. 우편과 팩스로 보내온 편지와 책자, ‘강릉방언대사전’ 등 지역말 고수가 직접 만들어 보낸 사전 10권까지 합하면 무려 10만여 단어에 이른다. “내가 죽으면 내 자식도 모를 이 말들이 사라지는 게 안타까워서” “떠나온 내 고향의 말이 사무치게 그리워서” “표준어로는 도저히 표현할 길이 없는 말이라서”. 사람들은 다양한 이유로 말모이에 단어들을 적었고, 우편·전화·인터넷으로 사연을 보내왔다.

이렇게 차곡차곡 수집된 단어들을 지역 대표 71명이 검토한 후 국어학자·국어문화원 연구진 등 전문가 60명이 정제·검수하는 과정을 거쳐 4012개의 우리말 표제어를 최종 엄선했다. 지역어부터 최근의 북한 사회를 반영하는 낱말까지, 말모이의 범위는 한반도 전체를 아우른다. 지역별로는 경기·서울·인천 393개, 강원 427개, 충북 431개, 대전·세종·충남 393개, 전북 375개, 광주·전남 441개, 대구·경북 366개, 경남·부산·울산 428개, 제주 394개, 북한 364개에 이른다.

일제강점기의 말모이가 우리말을 하나라도 더 후대에 전하기 위한 절박한 노력이었다면, 21세기의 말모이는 누구나 생각날 때마다 인터넷 게시판에 올릴 수 있다. ‘IT 강국 대한민국’의 강점이 충분히 효과를 거두고 있는 대목이다. 김미형 국어문화원연합회장(상명대 교수)은 “‘열린 수집' 덕분에 지금까지 한 번도 조사되지 않은 새로운 낱말을 많이 모을 수 있었다”면서 “이 사전이 우리말의 아름다움과 가치에 새롭게 눈뜨고, 단절됐던 세대 간의 소통을 잇는 창구가 되기를 바라는 마음”이라고 했다.

<참고문헌>

1. 허윤희, "4012개 새 표제어...100년만에 '말모이'가 다시 태어났다", 조선일보, 2021.2.22일자. A20면.

댓글 0개

| 엮인글 0개

댓글 0개

| 엮인글 0개