을사조약에 반대하며 자결한 충정공 민영환

- ▲ 을사조약에 반대하며 1905년 11월 30일 자결한 민영환. /미국 코넬대

- 문화재청은 을사조약에 반대하며 자결한 충정공 민영환(1861~1905)의 유서를 국가등록문화유산으로 등록할 계획이라고 지난달 11일 밝혔어요. 고종 황제는 민영환의 우국충정을 기리기 위해 '충정(忠正)'이라는 시호를 하사했는데요. 오늘날 서울 서대문구에 위치한 '충정로(忠正路)'는 민영환의 시호를 따서 지은 길 이름입니다. 오늘은 민영환의 삶을 되짚어 보며, 그의 유서가 우리 역사에 어떤 영향을 미쳤는지 살펴볼게요.

- 민씨 가문에서 태어나 권력의 길을 걷다

- 민영환은 흥선대원군의 처남 민겸호의 장남으로 태어났어요. 1873년 흥선대원군이 물러난 후 외척 민씨 가문이 정국을 주도했고, 민영환은 가문을 배경으로 삼아 출세 가도를 달렸어요. 임오군란(1882)과 갑신정변(1884)을 거치며 조선에 대한 청나라의 간섭이 심해지자 고종과 민씨 세력은 청나라를 견제하기 위한 여러 개혁 정책을 펼쳤는데요. 이때 고종의 최측근이었던 민영환은 여러 요직에 임명돼 경제·기술·군사 등 다양한 분야에서 개혁을 주도했습니다. 하지만 당시 민씨 가문에 대한 백성들의 분노는 매우 컸어요. 특히 개항 이후 외세의 경제 침략이 가속화되면서 농민들의 생활이 나빠졌기 때문이에요. 민중의 분노는 민영환에 대한 공격으로 이어졌어요. 1894년 동학농민운동을 주도한 전봉준은 민영환과 같은 탐관오리들을 내쫓고 백성들을 편안하게 하기 위해 거병했다고 진술하기도 했습니다. 이처럼 민영환의 출신 배경은 권세를 누리게 해줬지만, 민씨 가문에 대한 반감이 극에 달하는 상황 속에선 백성에게 원성을 사는 원인이 되기도 했어요. 하지만 민영환은 외교 특사로서 서양 여러 국가를 시찰하고 온 이후부터 다른 세도가들과는 전혀 다른 길을 걷기 시작했습니다.

자주독립을 위한 개혁에 힘쓰다

1894년 일본이 경복궁을 무력으로 점령하고 조선에 대한 영향력을 확대하면서, 민영환을 비롯한 민씨 세력은 중심 권력에서 소외되기 시작했어요. 이때 민영환은 일본의 간섭에 반대하던 정부 내 인사들과 서양 외교관, 선교사 등과 함께 친목 단체인 정동구락부(貞洞俱樂部)를 만들어 활동했어요. 민영환은 이를 통해 본격적으로 서양 인사들과 교류하기 시작했고, 민영환의 외교 활동에 기초 자산이 되었습니다. 명성황후가 시해된 을미사변(1895) 이후 정동구락부 인사들은 일본의 영향력을 줄이기 위해 고종을 러시아 공사관으로 옮기는 아관파천(1896)을 주도했어요. 아관파천으로 친일 내각은 무너졌고, 정권을 다시 잡은 고종은 민영환에게 외교관의 역할을 부여했죠.

고종은 새로 즉위한 러시아 황제 니콜라이 2세의 대관식에 축하 사절단을 보내달라는 러시아의 요청을 받고, 민영환을 파견했어요. 민영환은 일본, 캐나다, 미국, 영국, 네덜란드, 독일 등을 거쳐 러시아에 도착했습니다. 이후 대관식에 참석하고, 러시아 근대 시설들을 둘러보고 귀국했죠.

이처럼 민영환은 서양 여러 도시를 시찰하며 다양한 근대 시설을 견학했고, 이 과정에서 근대적 개혁의 필요성을 절감하게 됐습니다. 민영환은 고종 황제가 중심이 된 광무개혁에 참여해 군사 개혁과 황제권 강화를 주도했어요. 또 독립협회의 의회 설립 운동을 지지하고, 민중이 함께한 관민공동회에 참여하기도 했습니다. 이처럼 민영환은 황제권의 강화와 함께 민중의 권리 신장을 도모하며, 대한제국을 자주 독립국으로 만들겠다는 목표를 가지고 있었어요.

"죽어도 죽지 않는다"

하지만 1905년 러일전쟁에서 승리한 일본은 을사조약을 강제로 체결했고, 이에 대한제국은 외교권을 빼앗기며 일본의 보호국으로 전락했어요. 을사조약이 체결되자 민영환은 을사오적을 처단하고 조약을 파기해야 한다는 상소를 올려요. 하지만 일본 헌병에 체포돼, 감옥에 갇히게 됩니다. 이후 석방된 민영환은 기울어진 대한제국의 운명에 크게 한탄했어요. 그리고 스스로 목숨을 끊어 황실의 은혜에 보답하고 국민들을 깨우쳐 자유 독립을 회복하는 초석이 되기로 결심합니다.

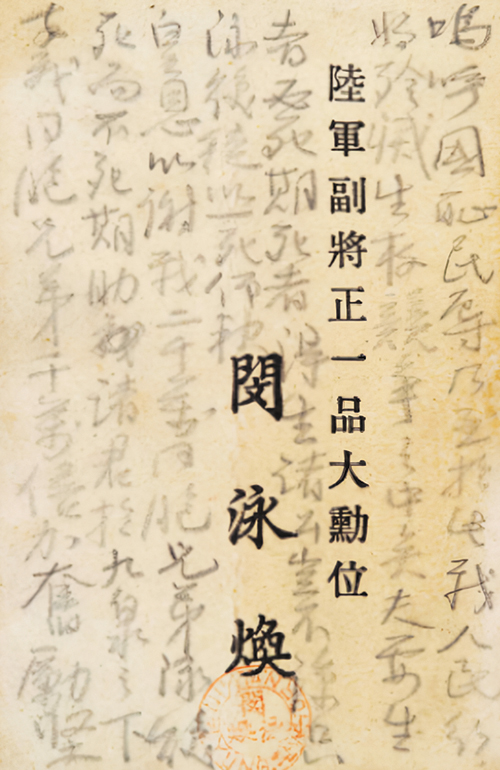

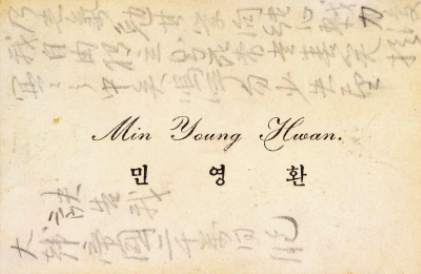

그렇게 민영환은 1905년 11월 30일 자결했습니다. 그는 2000만 동포와 외국 사절들, 고종 황제에게 보내는 세 통의 유서를 남겼어요. 자신의 명함 앞면과 뒷면에 빼곡하게 남긴, 동포들에게 보내는 유서에는 다음과 같은 내용이 적혀 있었어요. "살기를 바라는 사람은 반드시 죽고, 죽음을 기약하는 사람은 삶을 얻는다. 나 민영환은 한 번 죽음으로써 황제의 은혜에 보답하고 우리 2000만 동포 형제에게 사죄하려 한다. 나는 죽어도 죽지 않고(死而不死) 저승에서라도 여러분들을 도울 것이니, 동포 형제들이 천만 배 더욱 노력하여 우리의 자유 독립을 회복하면 죽어서라도 저세상에서 기뻐 웃으리라." 문화재청은 민영환의 유서가 적힌 명함이 그의 정신을 후세에 알릴 수 있는 뛰어난 사료적·문화유산적 가치를 지녔기에 보존할 필요가 있다고 밝혔어요.

당시 유서 내용이 사람들에게 전해지면서 많은 애국지사들이 그의 뒤를 따라 목숨을 끊었다고 해요. 훗날 국어학자로 활동했던 장지영(1887~1976)은 당시 19세의 나이로 민영환의 장례식에 참석했는데, 현장에 모여있던 수많은 사람들이 통곡하는 걸 보며 자신도 새로운 전환기를 맞았다고 회고한 바 있어요. 이렇듯 민영환의 자결은 당시 사람들에게 중대한 사건이었습니다. 그의 일화는 최초의 민간 검정 교과서로 알려진 '유년필독'(1907)에 실려 민족의식과 항일 정신을 고취하기도 했어요. 이처럼 민영환은 세상을 떠났지만, '죽어도 죽지 않는다'는 유서의 내용처럼 사람들 마음속에 남아 항일 분위기를 만드는 중요한 역할을 했습니다.

- ▲ 민영환이 자신의 명함 앞면과 뒷면에 빼곡하게 적은, 동포들에게 보내는 유서. 명함은 가로 6cm, 세로 9.2cm 크기입니다. /문화재청

- ▲ 민영환이 자신의 명함 앞면과 뒷면에 빼곡하게 적은, 동포들에게 보내는 유서. 명함은 가로 6cm, 세로 9.2cm 크기입니다. /문화재청

- <참고문헌>

- 1. 김성진, "을사조약에 반대하며 자결한 충정공...명함에 유서 남겼어요", 조선일보, 2024.5.9일자. A30면.

댓글 0개

| 엮인글 0개

댓글 0개

| 엮인글 0개