풍수학인 최창조 박사 타계

풍수쟁이는 많았어도 진정한 풍수 학인은 없었다. 최창조 교수가 등장하기 전까지 1980년대 상황이다. “지리학”이란 명칭으로 ‘국학(國學)’의 자격을 누렸던 풍수는 조선이 망하면서 공식 지위가 폐지되었다. 일제는 조선 풍수를 의도적으로 폄훼했다. 조선과 만주 땅을 식민지로 경영하려면 철도와 도로 신설이 필수였다. 지맥이 잘리고 그 위에 안장한 수많은 묘지가 파헤쳐졌다. 반발이 심할 수밖에 없었다. 이를 잠재우려고 총독부는 묘지 풍수설이 미신임을 강조하였다.

또 한번 한국의 풍수설이 변화를 겪는다. 1960년대 박정희 대통령이 추진한 근대화에 필요한 것이 고속도로 건설이었다. 일제 때보다 더 대규모로 지맥이 잘리고 무덤들이 이장해야 했다. 새로운 대체지를 찾는 과정에서 풍수쟁이(지관)들이 성수기를 맞았다. 사주쟁이들이 풍수쟁이로 급하게 전업한 것도 이때다. 정부는 암묵적으로 묘지 풍수를 부정해야 했다. 1980년대까지 풍수 상황이다.

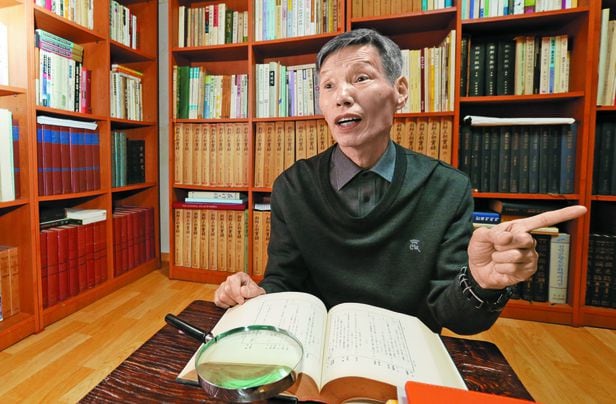

1984년 당시 전북대 최창조 교수가 ‘한국의 풍수 사상’(민음사)을 세상에 내놓는다. 그때까지 ‘술(術)’로 치부되던 풍수가 당당하게 ‘학(學)’의 반열에 오르는 결정적 계기였다. 풍수쟁이들은 자기 편인 줄 알고 최창조와 ‘한국의 풍수 사상’을 열렬히 환호한다. 그러나 최창조 교수가 묘지 풍수를 부정하자 풍수쟁이들은 그를 집요하게 공격하였다. 동시에 오리엔탈리즘 관점에서 한국의 풍수를 무시하는 지식인들의 최창조 교수에 대한 경계심과 질시가 시작된 것도 이때였다.

1981년부터 1988년까지 전북대 지리교육과 교수로 재직 중일 때 그는 행복했다. 전주를 사랑했다. 딸이 태어나자 ‘전주[全]에서 얻는 경사[慶]라고 하여 ‘전경’으로 이름을 지었다. 또 그를 좋아하는 많은 동료 교수가 있었고, 수업이 끝나면 전북대 뒤쪽 언덕에서 막걸리를 기울이는 낭만이 있었다.

술친구이자 평생지기(知己)인 김기현(퇴계학) 전북대 명예 교수는 가끔 그때를 회상한다. “언젠가 강의가 끝나고 후문 막걸리 집으로 갈 때 일입니다. 갑자기 몸을 굽히더니 아스팔트 위에서 먼지를 뒤집어쓰고 꿈틀거리는 지렁이 한 마리를 집어 풀숲 촉촉한 땅에 밀어넣은 것입니다.

그때 생각했지요. 최 선생이 땅속을 들여다볼 수 있던 것은 미물까지 사랑한 성정 덕이 아닐까?라고요. 어린아이처럼 순수한 분이었어요.”

1988년 그가 서울대로 자리를 옮긴 것은 불운이었다. 갈 마음이 없었고 동료 교수들도 적극 말렸다. 왜 그 ‘선배’는 최 교수를 굳이 서울대 자기 학과로 불러들였는지 알 수 없었다. ‘선배’ 교수는 거절하는 최 교수를 압박하려고 서울 청량리에 사시던 최 교수 어머니까지 찾아가 설득했다. 그러나 서울대에서 풍수 강의를 오래 하지 못했다. 정작 그를 불러들인 선배 교수부터 견제하였다. 1991년 자의 반 타의 반 학교를 그만두었다. 40대 초반 나이에 초등학교·중학교 자녀를 둔 가장으로 결정하기 어려운 일었다.

최창조는 땅의 풍수가 아니라, 사람의 풍수이자 마음의 풍수를 강조하였다. 그의 ‘자생 풍수’는 한반도 풍수의 비조(鼻祖)인 도선국사의 전통과 맥을 잇는다. 전 국토의 명당화였다. 땅이 불평등하면 사람도 불평등하다. 최창조 교수의 자생 풍수론은 불평등한 땅을 평등의 땅으로 만드는 것이었다. 서울대를 사직한 그는 저서 30여 권을 통해 그렇게 설파하고 실천하고자 했다.

필자는 최 교수의 책 몇 권에 발문을 썼고, 최 교수도 필자의 책에 발문과 추천사를 써 주셨다. 우리가 처음 인연을 맺은 것은 필자의 독일 유학 시절 편지를 통해서였다. 1991년 귀국해서 처음 만났을 때 일이다. “독문학과 자리가 많지 않아서, 교수 자리 잡기 힘들 터인데, 우리 동네(풍수)로 오시지요.” 이후 가끔 뵈었다. 그의 자생 풍수론은 ‘조선 풍수 학인’을 자처하는 필자에게 많은 영감을 주었다.

1990년대 필자의 고향 마을을 찾아왔다. 필자 부모를 굳이 뵙고 인사를 하시겠다는 이유였다. 대문 앞에 화려한 모란이 필 즈음이었다. 당시 순창에서 출퇴근하던 필자의 ‘풍수 실력(?)’을 엿보려 하지 않았을까. 막연히 생각해본다. 이후 최 교수는 ‘의형제를 맺자!’ 하였다. 필자는 그럴 수 없었다. 최 교수 지기인 김기현 교수와 필자는 사제 관계였기 때문이다. 그런데 김기현 교수가 의형제 맺기를 적극 거들었다. 이후 우리는 형님 아우가 되었다.

그는 술을 좋아하였다. 필자 역시 술을 좋아하였다. 맨 정신일 때는 “형님, 아우!” 하다가 술에 취하면 ‘술친구’가 되었다. 1997년인가 그즈음 일이다. 답사차 순창에 온 최 교수가 필자에게 연락했다. 오후 3시에 ‘남원집’이란 한정식 집에서 막걸리를 마시기 시작하였다.

‘남원집’이 100일 동안 숙성시켜 만든 술이라 해서 ‘100일주’란 막걸리였다. 밤 10시쯤에 자리를 파했다. 막걸리가 동이 났기 때문이다. 훗날 그는 어느 글에다가 ‘김두규와 순창에서의 통음 사건’을 문자화하였다.

2024년 1월의 마지막 날, 최 선생님이 돌아가셨다. 그는 도선국사 이후 ‘한국 풍수’를 완성하였다. 시대의 소명을 다하였다. 만약에 저세상이 있다면 거기서 최 교수와 다시 통음하고 싶다. 글을 마무리하려는데 갑자기 울컥하며 눈물이 쏟아진다.

“형님, 그곳에서 주선(酒仙)이 되시리라 믿습니다. 좋은 단골 술집 하나 만들어 놓으세요!”

유족으로 아내 박증숙씨와 아들 준보, 딸 전경씨 등이 있다. 서울 영등포한림대한강성심병원, 발인 3일 오전 7시.

<참고문헌>

1. 김두규, "술을 학으로 높인 풍수학인 ..."그곳에도 단골술집 있겠죠", 조선일보, 2024.2.2일자. A19면.

댓글 0개

| 엮인글 0개

댓글 0개

| 엮인글 0개