중국에도 이름 떨친 한석봉(한호) 이야기

국립고궁박물관이 궁중 현판 83점을 한자리에서 전시하는 특별전을 연다고 해요. 현판이란 글자나 그림을 새겨 문이나 벽에 다는 것으로, 건물 이름 등 정보를 알려주는 게시판 역할을 했습니다. 이 전시의 대표작은 명필 한석봉의 글씨를 볼 수 있는 1582년 ‘의열사기’ 현판입니다. ‘한석봉’이라면 모르는 사람이 거의 없겠지만, 언제 활동했던 역사적 인물인지는 의외로 아는 사람이 드뭅니다. 이름보다는 석봉(石峯)이란 호로 더 유명한 한호(1543~1605)는 조선 중기의 문신이자 서예가였습니다.

◇'떡 썰기’ 설화의 진짜 의미

조선 14대 임금 선조(재위 1567~1608) 때는 조선 왕조 500년 중에서도 수많은 인재들이 여러 방면에서 돋보였던 시기였습니다. 퇴계 이황, 율곡 이이 같은 대학자, 이순신·권율·김시민 같은 장수, 정철·유성룡·이항복·이덕형 같은 문신이 활약했습니다. 궁중에서 병을 치료하는 어의(御醫)는 ‘동의보감’을 쓴 허준이었고, 궁중에서 글씨를 쓴 사람은 바로 석봉 한호였습니다.

한호의 어릴 적 일화로 유명한 것은 교과서에까지 실렸던 어머니와의 ‘떡 썰기 대결’이죠. 어린 시절 집을 떠나 글씨 쓰는 공부를 하던 한호가 홀로 떡장사를 하는 어머니가 걱정돼 집으로 돌아오자, 어머니는 불을 끄고 “나는 떡을 썰 테니 너는 글씨를 쓰거라”라고 했다는 거예요. 어머니가 썬 떡은 두께가 고른 반면 자신의 글씨는 삐뚤빼뚤한 걸 보고 크게 깨달은 한호는 다시 집을 나가 더 열심히 공부했다는 얘깁니다.

이 이야기가 사실일까요? 이 일화의 출전(出典)은 조선 말인 1869년(고종 6년) 나온 이원명의 야담집 ‘동야휘집’인데요. 300년 넘게 지난 뒤의 민간 기록이라 역사적 사실이라기엔 신빙성이 떨어집니다. 이 설화는 송악(지금의 개성) 출신인 한호가 가난한 양반 집에서 태어나 어려운 환경에서 글씨 공부를 했다는 것을 말해주는 것으로 봐야 합니다.

◇글씨로 중국 관리들 감동시켜

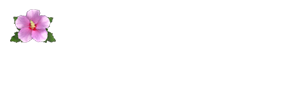

스물다섯 살 때인 1567년(명종 22년) 과거 시험 중 진사시에 합격한 한호는 뛰어난 글씨 솜씨로 인해 나라의 사자관(寫字官)이 됐습니다. ‘글자를 베끼는 관리’란 뜻인 사자관은 조선시대 승문원과 규장각 같은 곳에서 문서를 정서(글자를 또박또박 씀)하는 일을 담당하는 벼슬이었어요. 왕명과 외교 문서를 포함한 국가의 주요 문서를 맡아 쓰게 된 것이죠.

그런데 한호의 나이 50세 때 나라에 큰 변란이 일어납니다. 1592년(선조 25년)의 임진왜란이었죠. 사신들을 따라 쉴 새 없이 명나라를 드나들고 문서를 쓰게 되면서 한호는 무척 바빠졌고, 동시에 그의 글씨가 명나라에도 알려지게 됐습니다. 명나라 관료들은 “한석봉의 글씨가 왕희지와도 견줄 만하다”고 극찬을 했답니다. 왕희지(307~365)는 중국 동진의 서예가로 해서·행서·초서의 서체를 완성한 인물이에요.

조선을 돕기 위해 파견된 명나라 장수 이여송도 한호에게 글씨를 부탁해 가져갔다는 얘기가 있습니다. 글씨를 잘 쓰는 한호의 재능이 위급한 시기에 대중(對中) 외교에서 활용된 셈이죠. 한호가 문인 차천로(1556~1615)와 함께 팀을 이뤄 명나라 사신 주지번 앞에서 즉석 시를 짓고 쓴 적이 있었는데, 시의 내용과 글씨에 감탄한 주지번이 들고 있던 부채를 부러뜨렸다는 일화도 있습니다.

한호는 임진왜란 때의 공로를 인정받아 경기도 가평군수 등으로 부임했지만 사헌부로부터 탄핵을 당했습니다. ‘일 처리하는 것이 (사또가 아니라) 이방 수준’이란 악담도 들었죠. 아무래도 글씨를 쓰는 재능과 행정 능력을 한 사람이 모두 갖추지는 못했던 것 같습니다.

◇'국민 서체’로 자리 잡아

앞서 ‘왕희지’ 얘기가 나왔지만, 실제로 한호가 글씨의 교본으로 삼은 것이 왕희지의 글씨였다고 합니다. 그는 조선 전기에 유행하던 ‘조맹부체’(송설체)와 달리 왕희지의 옛 서체를 바탕으로 독특한 ‘한석봉체’를 완성시켰는데, 기력이 넘치면서도 정교하다는 평가를 받습니다. 하지만 훗날 김정희의 ‘추사체’ 같은 예술적인 경지에는 이르지 못했다는 비판도 있습니다.

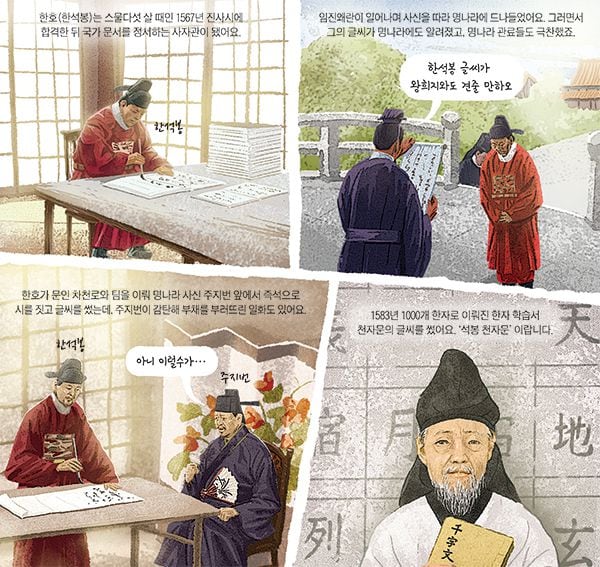

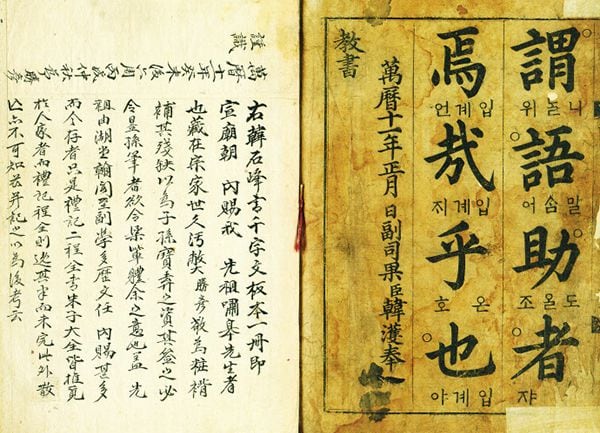

그런데 한호의 글씨가 후대에 남긴 영향은 무척 크며, 바로 여기에 ‘한석봉체’의 진짜 의미가 숨어 있습니다. 1583년(선조 16년), 조선 중후기 서당 교육의 교본이 될 중요한 책이 발간됩니다. 1000개 한자로 이뤄진 한자 학습서 ‘천자문’을 한호가 글씨를 써서 새로 낸 ‘석봉천자문’이죠. 왕명으로 발간된 이 책의 초간본은 현재 보물로 지정돼 있습니다. 이후 전국에서 글을 배운 수많은 어린이들이 과연 누구의 글씨를 보고 공부를 했는지 짐작할 수 있겠죠?

이뿐만이 아닙니다. 조선 중기 이후 국가의 문서에 주로 쓰인 글씨체인 ‘사자관체(體)’라는 것이 생겨났는데, 바로 이것이 한호의 글씨체로부터 유래됐다고 합니다. 이 표준 서체가 현대로 이어져 교과서 등 서적을 인쇄하는 활자나 컴퓨터에 쓰이는 한자 서체에 커다란 영향을 미치게 됐던 것이죠. 원래부터 ‘표준’이란 것이 존재했고 한석봉이 그것과 비슷하게 쓴 게 아니라, 한석봉의 뛰어난 글씨 그 자체가 세상에서 표준으로 자리 잡게 됐던 것입니다.

[천자문이 무엇일까요]

오래도록 우리나라에서 한문 초학자를 위한 교과서 및 습자(習字·글씨 쓰기를 익힘) 교본으로 쓰인 책입니다. 중국 남북조 시대 양나라의 주흥사(470~521)가 황제의 명을 받고 지은 책인데, 4글자씩 250구절의 시로 이뤄졌죠. 우리나라에는 백제 때 들어온 것으로 알려졌고, 석봉 한호의 글씨로 쓴 ‘석봉천자문’이 조선 중기 이후 가장 유명한 판본이 됐습니다.

사실 처음부터 교재를 염두에 두고 쓴 책은 아니며 자세히 뜻을 따져 읽으면 동양 사상의 보물창고임을 알 수 있다고도 합니다. ‘하늘은 검고 땅은 누렇다’는 뜻인 ‘천지현황(天地玄黃)’이라는 첫 구절을 ‘하늘 천 따(땅) 지 가마솥에 누룽지’라며 서당 아이들이 익살스럽게 읽는 모습을 사극에서 종종 볼 수 있죠. 그런데 이 구절의 의미는 구체적인 색깔을 말하는 것이 아니라 ‘우주는 그윽하고 아득하다’는 뜻이라고 합니다. 1000글자 중 4분의 1 정도가 현재는 그다지 많이 사용하는 한자가 아니어서 지금 교재로 쓰기는 조금 어렵다는 의견도 있습니다.

<참고문헌>

1. 유석재, "주국에도 이름 떨친 명필...왕명으로 천자문 책도 썼지요", 조선일보, 2022.5.26일자. A22면.

댓글 0개

| 엮인글 0개

댓글 0개

| 엮인글 0개