책 보고 술 마셔도, 꽃 피고 새 울어도 생각나네

딸·아들 차례로 잃은 김창협의 비애

이숙인 서울대 규장각한국학연구원 책임연구원

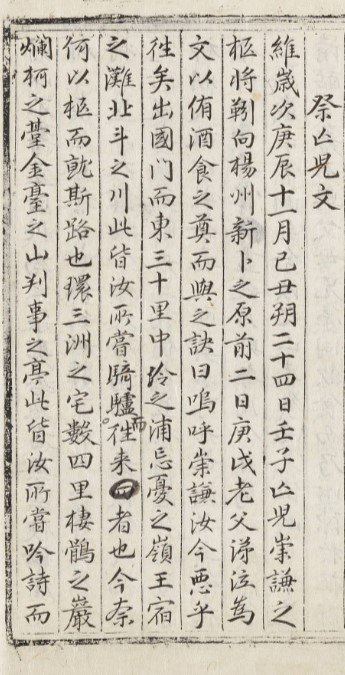

“아아, 숭겸아, 너는 지금 어디로 가려느냐. 도성문을 나가 동으로 30리 중령포, 망우령, 왕숙탄, 북두천은 모두 네가 나귀를 타고 오가던 곳인데, 지금은 어찌하여 널에 누워 그 길을 가게 되었단 말이냐. 삼주(三洲) 집 주변 3, 4리 길에 있는 서골암, 난가대, 금대산, 판사정은 모두 네가 시를 읊으며 경치를 조망하던 곳인데, 지금은 어찌하여 널에 누워 그곳에 머물게 되었단 말이냐.”(‘제망아문(祭亡兒文)’)

19살 아들 발병 닷새 만에 사망

농암 김창협 영정. 열아홉 살에 죽은 외아들 김숭겸에 대한 절절한 부정이 드러나는 글을 여러 편 남겼다. [사진 규장각, 이숙인 구글 캡처]

1700년 11월 24일 농암 김창협은 외아들 숭겸의 장례 행렬을 따라가고 있다. 19살의 아들이 갑자기 병이 나 닷새 만에 죽은 것이다. 김창협은 죽은 아들을 위해 모두 다섯 편의 글을 남겼는데, 그의 애절한 글을 읽다 보면 이보다 더한 형벌이 있을까 싶다. “네 모습 또렷한데 신주에 이름만 남긴 채 아무리 부르고 찾아봐도 다시 볼 수 없으니, 이 어찌된 일이냐, 이 어찌된 일이냐. 인사(人事)의 변고가 이런 지경에까지 이를 줄이야 생각이나 했겠느냐.”(‘망아생일제문(亡兒生日祭文)’)

양주목 고지도. [사진 규장각, 이숙인 구글 캡처]

김창협(1651~1708)은 조선 후기 대표적인 명문거족 신(新)안동 김씨의 일원으로 증조가 청음 김상헌이고 아버지가 영의정을 지낸 김수항이다. 김창집·김창흡 등 여섯 명의 형제는 육창(六昌)으로 불리며 벼슬과 문장으로 이름을 날렸다. 당색이 노론으로 17세기 말 숙종조 환국의 정국에서 집안 전체가 진퇴를 거듭하는데, 급기야 기사년(1689)에 아버지 김수항이 진도 유배 중에 사사되는 비운을 겪는다. 장원급제에 청현직(淸顯職)을 거쳐 대사성을 지낸 김창협은 부친의 죽음을 계기로 세속의 모든 지위를 내려놓고 산속으로 들어간다. 아버지 김수항의 유지(遺旨)이기도 했다. 분수에 넘게 높은 자리를 차지하여 재앙을 자초하지 말라는 것이다. “가득 찬 복은 천도(天道)가 덜어내기 마련이고, 큰 세력과 높은 지위는 사람들이 시기하기 마련이다.”(‘농암연보’)

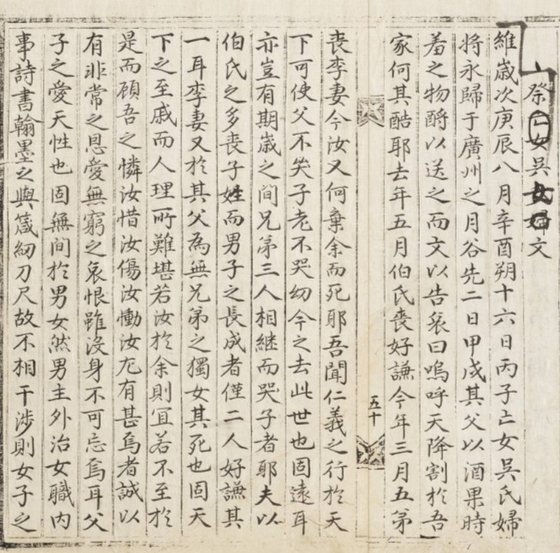

김창협이 아끼던 셋째 딸 김운을 위해 쓴 ‘제망녀문’. 죽은 딸을 위한 제문이라는 뜻이다. 『농암집』에 실려 있다. [사진 규장각, 이숙인 구글 캡처]

김창협은 명문거족의 자제답지 않게 소박한 삶을 선호했다. “제가 비록 고깃국 먹는 집안에서 나고 자라기는 했으나 본성이 담박하여 일찍이 부귀한 용모를 익힌 적이 없습니다.” 그는 나이 서른 무렵에 벌써 영평(포천) 응암골에 오두막을 지어두고 서울을 오가며 관직 생활과 병행했는데, 아버지 일을 계기로 산속으로 완전히 들어가 버린 것이다. 농촌에서 일생을 마치겠다는 뜻을 담아 호를 농암(農巖)으로 삼고, 가족과 함께 농사를 짓고 뽕을 치며 생계를 이어 나갔다. 그런데 서울에 계신 어머니를 자주 뵙기 위해 종국에는 근교인 삼주(三洲, 남양주시 수석동)로 거주지를 옮겼다. 부친이 사면되자 조정에서는 농암에게 지속적으로 관직을 내리고, 농암은 사직 상소로 응답하기를 월례 행사처럼 한 것이 근 10년 이어졌다.

낚시하고 수목 심고 아들과 10년 생활

김창협이 죽은 아들 김숭겸을 위해 쓴 ‘제망아문’. 역시 『농암집』에 실려 있다. [사진 규장각, 이숙인 구글 캡처]

농암 김창협의 산속 생활은 행복했다. 아들이 저세상으로 떠나기 전 10년 동안은. 아들 숭겸은 아버지보다 더 산수를 좋아하여 늘 아버지를 따라 다녔다. “호젓한 숲과 깊은 골짜기, 맑은 여울과 흰 바위 등 내가 가는 곳이라면 네가 함께 가지 않은 곳이 한 군데도 없었고, 정자와 누대와 못을 만들고 낚시하고 수목을 심고 가꾸는 등 내가 하는 일이라면 네가 함께하지 않은 것이 한 가지도 없었다. 너는 또 낚시를 잘하여 반찬거리도 마련하면서 늘 나를 즐겁게 했다.”(‘망아초기제문(亡兒初朞祭文)’)

김숭겸의 묘에 새긴 ‘제망아묘문’. “큰 일을 이룰 줄 알았는데 어찌하여 이 지경에 이르렀단 말이냐”라며 한탄하는 문장이 들어 있다. [사진 규장각, 이숙인 구글 캡처]

농암은 아들이 떠나고 홀로 살아온 지 354일이 되는 날 다시 붓을 든 것이다. “내가 재앙을 당해 벼슬길에 나가지 않은 뒤로는 외로이 은거하는 10여 년 동안 오직 너와 서로 의지하여 살아갔으니, 출입하고 기거할 적에도 오직 너에게 의지했고 병에 들거나 우환이 있을 때도 오직 너에게 의지했으며 한가한 날에 술을 마시며 시를 읊어 감회를 풀어내며 즐기는 것도 오직 너와 함께했다. 고금의 인물과 문장의 수준과 일의 시비 득실을 강론하는 것도 오직 너와 함께했고 빈객과 문생을 응대하는 것도 오직 너와 함께했다. 너의 기풍과 격조, 언론과 식견이 내 뜻에 맞지 않는 것이 드물었으니, 서로 이해되고 마음이 맞아 곤궁한 생활이 슬프지 않고 부귀가 부럽지 않았다. 부자간의 사랑이야 누구에겐들 없을까마는 부자간에 마음이 맞아 즐거움을 느끼는 것이 누군들 나와 너 같겠느냐.”(‘망아초기제문(亡兒初朞祭文)’)

사람들은 몸이 상한 농암을 보고 죽은 아들 생각을 이제 그만하라고 당부한다. 살기 위해서라도 그러고 싶지만 쉽게 되지 않는다. “책을 펼치면 생각이 나고, 술과 밥이 있으면 생각이 나고, 옛사람의 좋은 시문을 보면 생각이 나고, 의논할 만한 일을 만나면 생각이 나고, 너와 나이가 비슷한 후생을 보면 생각이 나고, 산수를 만나면 생각이 나고, 풀이 나고 꽃이 피면 생각이 나고, 바람이 맑고 달이 밝으면 생각이 나고, 꾀꼬리의 지저귐, 매미 소리, 기러기 울음소리, 학 울음소리가 들리면 네 생각이 난다.”(‘망아초기제문(亡兒初朞祭文)’)

김창협의 비극은 아들 숭겸의 죽음뿐 아니었다. 숭겸이 죽기 석 달 전에 오씨 집으로 시집간 딸 김운(金雲, 1679~1700)이 아이를 낳고 7일 만에 갑자기 죽었다. 다섯 딸 중의 셋째로 아버지의 사랑을 한몸에 받던 딸이었다. 농암은 “너의 죽음으로 내 몸의 반쪽이 잘려나간 것 같았는데 숭겸마저 죽으니 나는 몸이 없어진 듯하다”라고 한다. 김운의 학문은 아버지 농암도 인정한 바 여성 중에서 최고가 아니라 뛰어난 유사(儒士)에 견주어도 탁월했다. “서울로 갔다가 기사년의 화를 만나 다시 영평 산중으로 돌아오니 당시 네 나이 11살이었다. 아우 숭겸과 함께 글을 배우자마자 문리(文理)가 나서 스스로 주자(朱子)의 『통감강목(通鑑綱目)』을 읽는데, 막히는 곳이 없었다. 날마다 문을 닫고서 책을 손에 들고 꼿꼿이 앉아 글을 음미하는데, 거의 침식을 잊을 정도였다. 그 모습이 어여쁘고 기특하여 『논어』와 『상서(尙書)』를 가르쳤다. 너와 함께 고금의 치란(治亂)과 성현의 언행을 논하는 것이 나에겐 큰 즐거움이었다.”(‘망녀오씨부묘지명(亡女吳氏婦墓誌銘)’)

노론 명문거족, 딸·아들·손자 대제학 지내

김숭겸과 그의 부인 밀양 박씨의 합장묘. 경기도 남양주 이패동에 있다. [사진 규장각, 이숙인 구글 캡처]

농암은 제문을 통해 딸에게 세상의 소식을 전한다. “네 아들은 홍역을 무사히 치르고 골격이 점차 갖추어지고 있어 장래를 기대해 볼 만하다.” 농암은 어린 외손자를 품에 보듬고 딸의 모습을 찾아낸다. “그래도 너는 혈육으로 이 아이라도 있는데 숭겸은 그마저 없으니, 그 딱한 처지가 너보다 더 심하다 할 것이다.”(‘망녀제문(亡女祭文)’) 김운이 이생에서 7일간 함께한 아들 오원(吳瑗, 1700~1740)은 문과에 장원하여 대제학을 지냈고, 김운의 손자 오재순(1727~1792)은 이조판서·대제학을 지냈다.

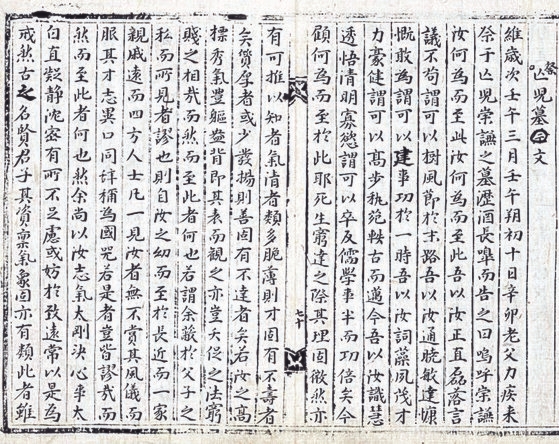

아들 숭겸이 떠난 지 만 2년, 늙은 아비 농암은 병든 몸을 이끌고 아들의 무덤에 와 술을 뿌리고 통곡한다. “아, 숭겸아, 네 어찌하여 이 지경에 이르렀느냐. 나는 네가 정직하고 도량이 넓으며 언론이 구차하지 않은 것을 보고는 도가 쇠한 이 세상에서 꿋꿋한 절개를 세울 수 있을 것이라 여겼다. 나는 네가 모든 일에 환히 통달하고 민첩하며 강개하여 과감한 것을 보고는 세상에 큰일을 할 수 있을 것이라 여겼다. 나는 네가 일찍부터 문장력이 풍부하고 재주가 뛰어난 것을 보고는 문단에 이름을 날리며 고금의 문장을 능가할 것이라 여겼다. 나는 네가 사리를 꿰뚫어 보는 지혜를 갖추고 성품이 맑고 밝으며 욕심이 적은 것을 보고는 결국 유학(儒學)으로 돌아와 손쉽게 성취할 것이라 여겼다. 그런데 지금 어찌하여 이 지경에 이르렀단 말이냐.”(‘제망아묘문(祭亡兒墓文)’)

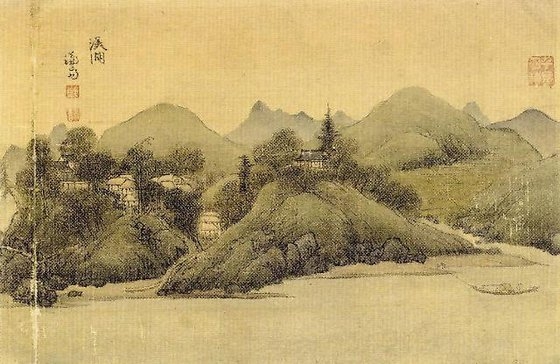

겸재 정선이 그린 양주 석실 마을 전경. 농암과 숭겸 부자가 살던 마을이다. [사진 규장각, 이숙인 구글 캡처]

김숭겸(金崇謙, 1682~1700)은 14살에 밀양 박씨와 혼례를 올렸는데, 당시 사돈집에 보낸 아버지의 혼서가 문집에 실려 있다. “제 자식 숭겸은 아직 우매한 소년으로서 육예(六藝)의 가르침을 익히지 못했는데, 외람스레 두 집안 상호 간의 취향이 비슷하다는 이유로 함께 어울릴 수 있는 영광을 얻게 되었습니다.”(‘숭아혼서(崇兒婚書)’) 그 5년 후 숭겸은 동갑 아내와 부모를 남겨두고 돌아오지 못할 먼 길을 떠난 것이다. 아버지가 선창하면 아들이 화답하던 시(詩) 놀이는 아들의 죽음으로 끝이 났다. 농암은 지기지우(知己之友) 숭겸이 죽자 다시는 시를 읊지 않았다.

“오늘은 병이 더욱 심해져 베갯머리에 가만히 엎드려 있는데, 아들의 둘도 없는 친구 이위가 찾아와 금강산 유람을 떠난다고 한다. 죽은 내 아이도 산수 유람을 특별히 좋아하여 금강산에 간 적도 있었으니 그 여한이 얼마나 심할까.”(‘송이위유풍악서(送李瑋游楓嶽序)’)

58세로 졸한 농암 김창협은 양주 석실마을(남양주시 와부읍)에 묻혀 있다.

<참고문헌>

1. 이숙인, "책 보고 술 마셔도, 꽃 피고 새 울어도 생각나네”, 중앙일보, 2024.8.23일자.

댓글 0개

| 엮인글 0개

댓글 0개

| 엮인글 0개