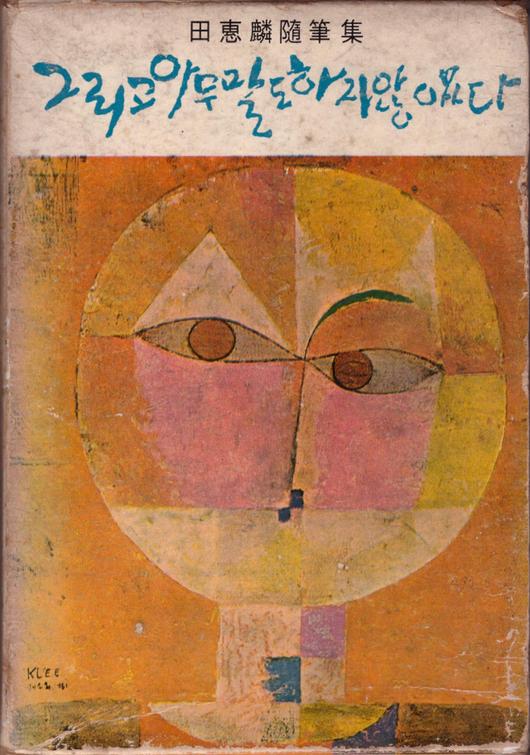

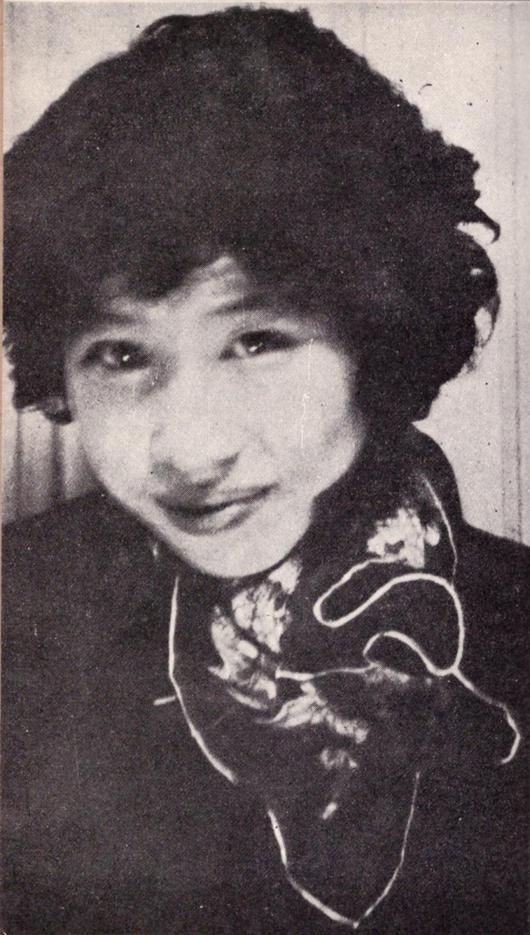

자살로 생을 마감한 천재 여류작가 전혜린 이야기

새해를 맞는 감상을 신문에 냈다. 무엇보다 사랑을 빼놓을 수 없다는 말로 시작해 올해도 사랑의 해가 되기를 꿈꾼다며 글을 맺었다. 마침 1월 1일생이었다. 희망 찬 칼럼이 배달된 바로 그날 새벽에 세상을 등졌다.

거칠 것 없는 31년의 삶이었다. 식민지에서 태어났으나 주눅 들지 않았다. 제국대학 출신 최고위급 친일 경찰이자 해방 직후 헌병 사령관으로 승승장구한 실세의 맏딸이었던 덕분이다. 한국전쟁이 한창일 때 서울대 법학과에 입학했지만 미련 없이 때려치워도 괜찮았다. 유럽 한복판에 가서 문학을 공부하고 돌아와 성균관대 교수가 됐다.

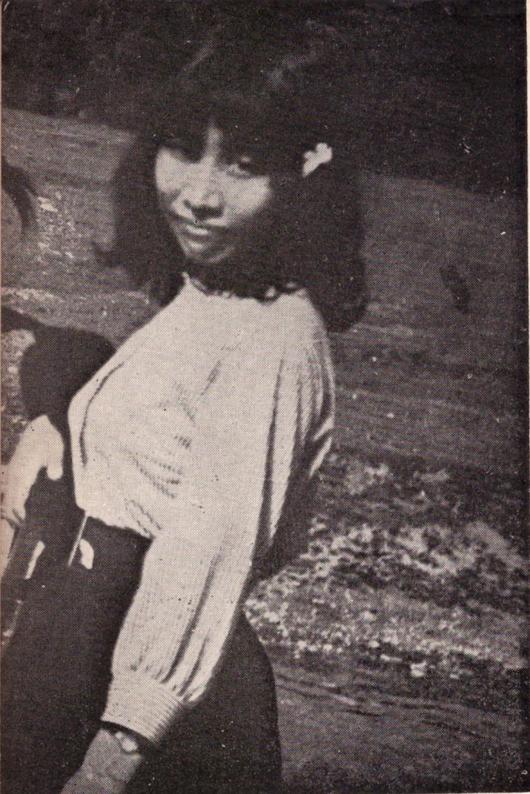

번듯한 명함을 얻었지만 살아 생전 마지막 글 맨 끝에 밝힌 본업은 번역문학가였다. 그제야 유명해졌다. 일기와 편지로만 기억되는 여성, 영원한 문학소녀, 전혜린.

|

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

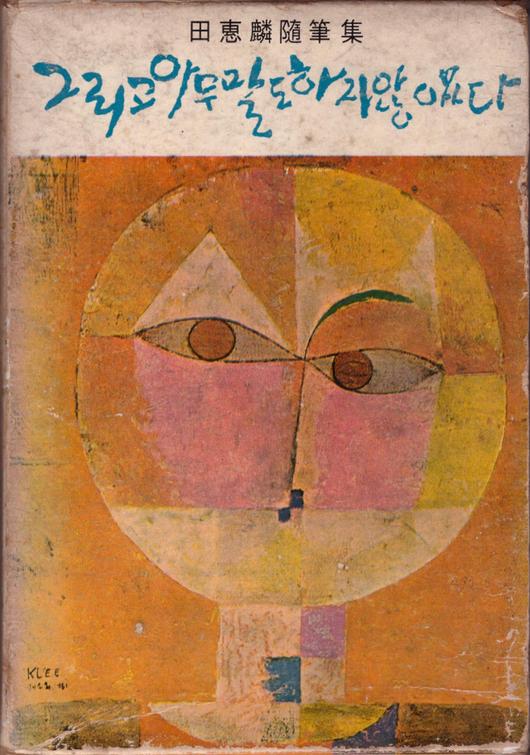

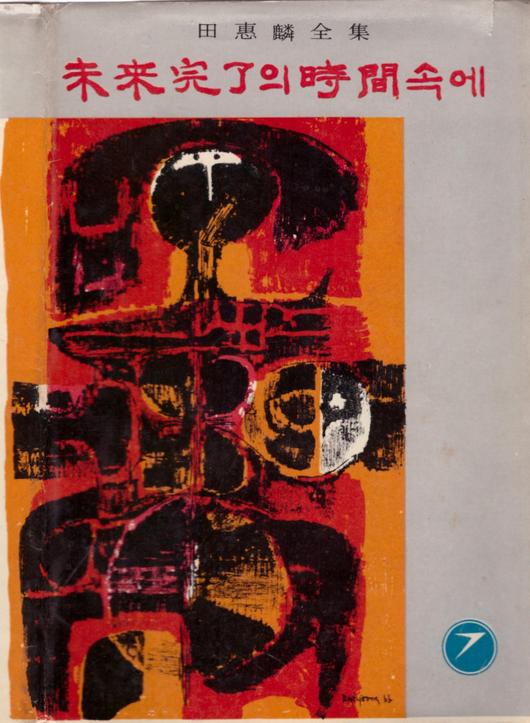

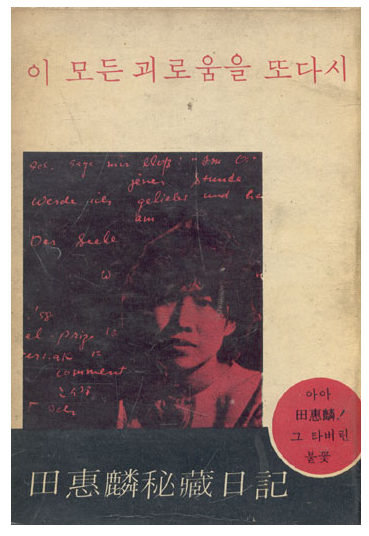

전혜린이라는 존재 자체가 모순으로 가득했다. 애당초 세상에 드러낼 생각이라고는 전혀 없었던 일기와 편지가 책으로 엮이고 문학이 됐다. 3권의 책 ‘그리고 아무 말도 하지 않았다’ ‘미래완료의 시간 속에’ ‘이 모든 괴로움을 또다시’는 자신이 제목을 붙인 적도 없을 뿐더러 날것 그대로가 아니다. 남몰래 쓴 글이 반세기 넘게 열광적으로 읽힐 줄이야.

짐작조차 못한 일은 또 있다. 전혜린은 아버지와 남편에게 속하지 않는 여성이었다. 아버지가 약속한 땅에서 애써 벗어났고 남편과 함께할 미래에 기대를 걸지 않았다. 두 달 된 갓난아기를 안고 귀국해 새로운 언어를 찾았다. 그런데 번역문학가는 고사하고 문학소녀라니. 문학소녀는 신화가 아니라 망각이요 조롱이었다. 영원히 자라지 않는 아이, 성숙하기를 거부하는 영혼, 끝내 작가가 되지 못한 여성.

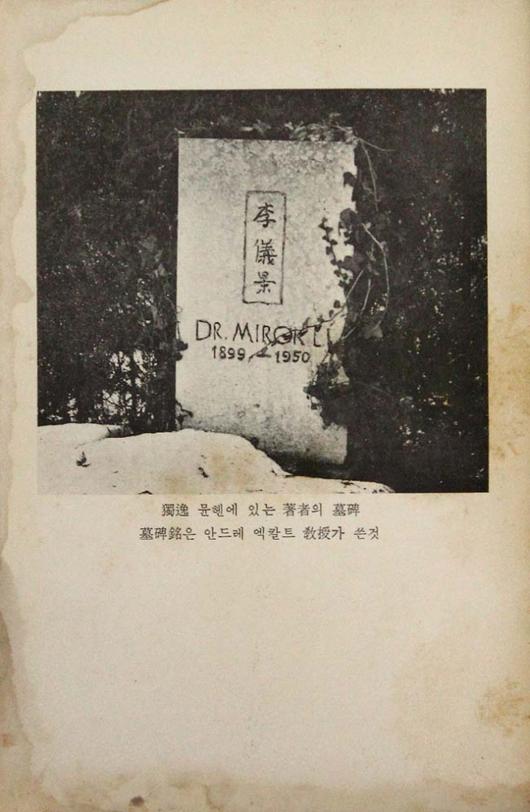

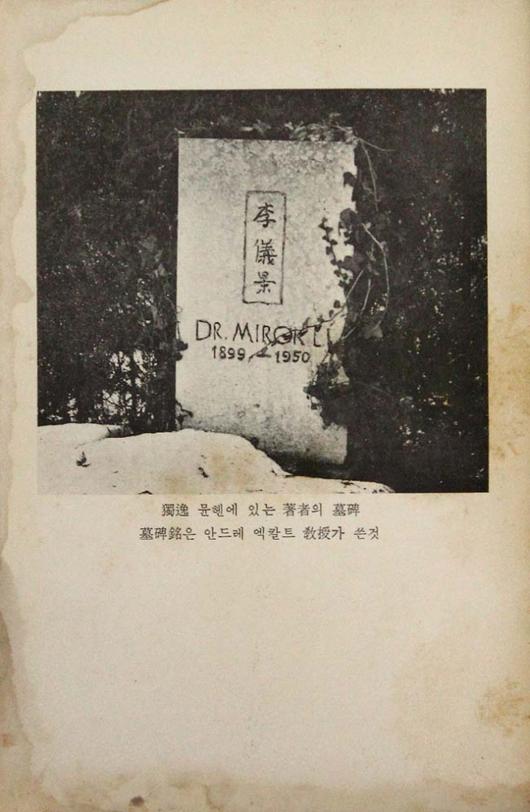

한국전쟁의 상처가 가시지 않은 1955년 가을 전혜린이 도착한 곳은 독일 뮌헨이었다. 아돌프 히틀러의 나라이자 그 죄로 분단된 땅 서독. 전혜린은 뮌헨에서 뜻밖의 묘비와 마주했다. 이미륵. 본명은 이의경이다.

|

< |

|

|

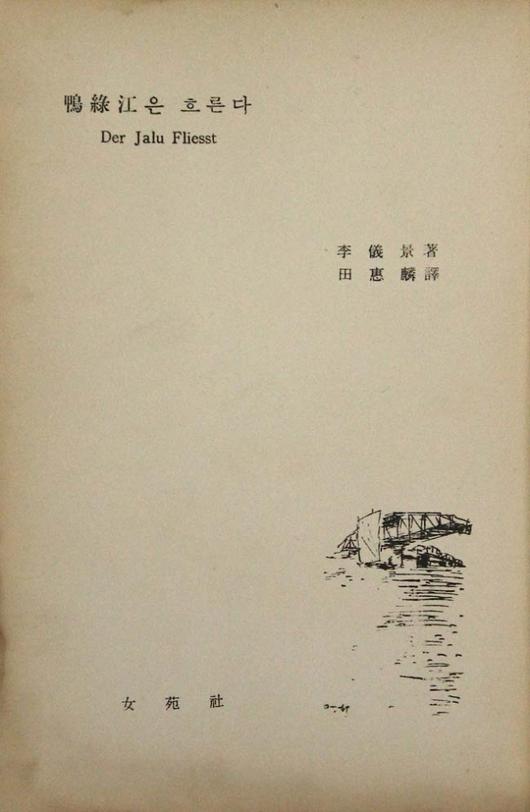

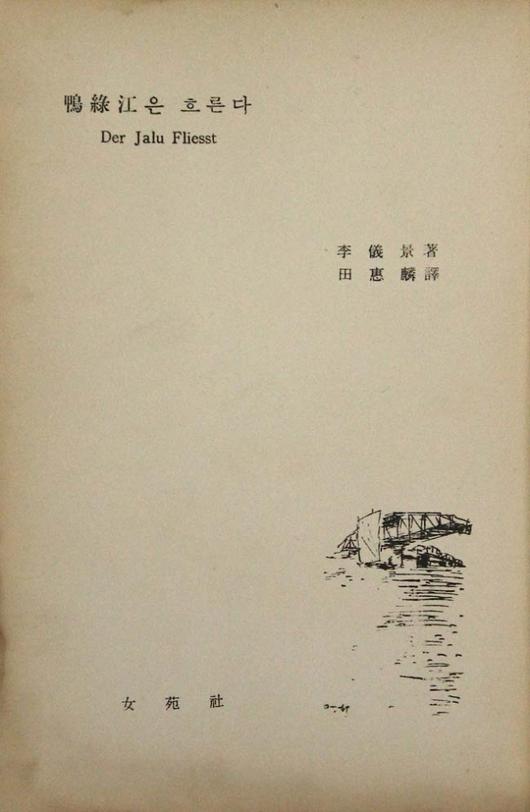

황해도 해주 출신의 청년 의학도는 1919년 3·1운동 때 상하이 임시정부를 거쳐 유럽으로 탈출했다. 독일에서 의학 공부를 이어가고 생물학 박사가 된 이미륵은 1946년 자신의 일생과 조국의 운명을 담은 ‘압록강은 흐른다’를 발표하며 널리 알려졌다. 이미륵은 일제와 나치를 모두 경험한 망명 작가다. 뮌헨대에서 반(反)나치 저항 운동을 벌이다 처형된 쿠르트 후버 교수와도 가까웠다. 이미륵의 묘비명을 새긴 안드레아스 에카르트는 식민지 조선에서 20년을 지낸 선교사이자 한국학자이며 뮌헨대에서 전혜린이 조교를 지내기도 해 인연이 깊다.

부유한 친일파이자 독재 정권에 충성을 아끼지 않은 법조인의 딸, 최고의 엘리트 여대생이자 서독 유학생 전혜린은 1959년 이미륵의 ‘압록강은 흐른다’를 번역했다. 이미륵은 두 번 다시 어머니의 언어로 말하지 못하고 이국 땅에 묻혔지만 전혜린은 이미륵의 외국어와 함께 한국으로 돌아왔다. 이보다 더 공교로운 일이 있을까. 또 있다.

전혜린과 같은 또래이면서 전혀 다른 시대를 겪어야 했던 유대인 소녀. 홀로코스트를 피해 숨어 살다가 강제수용소에서 짧은 생을 마감한 사춘기 소녀. 안네 프랑크가 ‘키티’라고 이름 붙여준 일기장은 또 다른 여성 번역가가 이미 한국어로 소개해놓았다. 전혜린은 1958년 르포르타주 ‘안네 프랑크’, 1960년에는 희곡 ‘안네의 일기’를 번역했다.

전혜린과 안네 프랑크 모두 문학소녀였지만 서로 다른 삶과 운명을 견뎌야 했다. 그들의 글쓰기는 상반된 의미로 기억됐으며, 독자들이 듣고 싶은 목소리도 뚜렷하게 구별됐다.

전혜린이 폐허의 역사와 현실을 고집스레 외면하면서 머나먼 유럽을 동경한 것은 엄연한 사실이다. 프랑수아즈 사강, 에리히 케스트너, 루이제 린저, 헤르만 헤세, 하인리히 뵐에게 심취했다. 하지만 왜 이미륵과 안네 프랑크의 목소리는 삼켜져야 했을까. 단지 어울리지 않아서일까. 그는 언제까지나 문학소녀여야 하고, 문학소녀의 우상으로만 남아야 하는 걸까.

번역문학가 전혜린은 자기 목소리로 읽고 쓰는 여성이었다. 낯선 이방인의 삶을 받아들이고 타인의 언어를 자신의 목소리로 바꾸는 일에 생을 걸었다. 그를 침묵에 빠뜨린 것은 문학소녀라는 교묘한 환상이다. 길들여진 시선과 입맛으로 편집된 전혜린의 일기와 편지는 그를 사적 취향이라는 감옥에 가두며 끊임없이 식민화할 것이다. 결코 자신이 바라지 않는 바였더라도.

<참고문헌>

1. 박진영, " '문학 소녀'이길 거부한 헌병사령관 맏딸 전혜린", 서울경제, 2021.6.18일자. 33면.

댓글 0개

| 엮인글 0개

댓글 0개

| 엮인글 0개