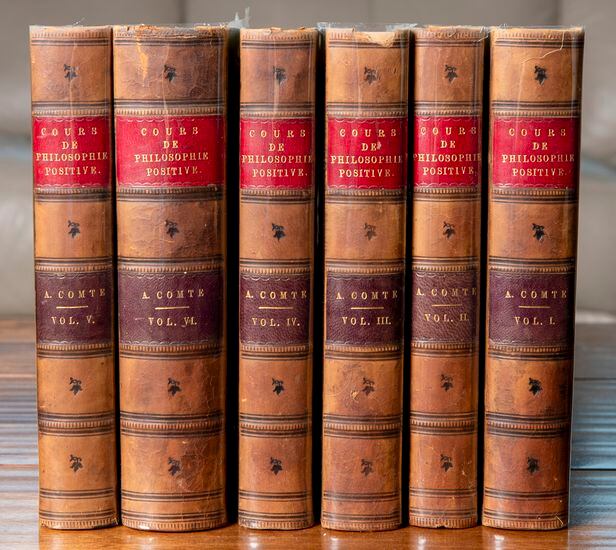

“한국에도 사회학이 있어요?” 1990년 한국학 학술 대회 참석을 위해 프랑스 파리를 방문한 신용하(87) 서울대 사회학과 교수는 제4대학교(옛 소르본대) 정문 앞 오귀스트 콩트(1798~1857) 동상 앞에서 사진을 찍다 한 노인에게 이런 질문을 받았다. 실증주의 철학자인 콩트는 ‘사회학의 창시자’라 불리는 인물이다. 근처 책방 주인인 그 노인은 “1864년 판본 6권짜리 콩트 전집을 꼭꼭 숨겨두고 있다”고 했다. 자신은 물론 동행한 김윤식 국문학과 교수가 가진 돈까지 탈탈 털어도 책값엔 어림도 없었지만 책방 주인은 기분이 좋다며 그걸 받고 넘겨줬다. 이젠 명예교수가 된 신 교수가 그 책을 여전히 소중하게 간직하는 덴 남다른 이유가 있었다.

‘민족’을 공부하려고 사회학 택해

1937년 제주도에서 태어난 신 교수는 충남 계룡에서 소년기를 보냈고, 6·25의 참상을 고스란히 체험했다. 대전 부근에서 특히 학살이 많이 일어났다고 했다. 논두렁에 뭔가 하얀 게 있어 가 보면 어김없이 시체였다. ‘왜 우리는 이렇게 분단돼 서로 싸워야 하나? 당초 왜 식민지로 떨어졌나? 그 전에 왜 부강한 나라를 만들지 못했나?’ 이 꼬리를 잇는 질문이 그가 평생 ‘민족’을 연구하는 계기가 됐다. 일본 와세다대 출신의 숙부는 “국가를 공부하려면 정치학과, 민족을 공부하려면 사회학과로 가라”고 했다.

서울대 사회학과에 진학해 최문환(1916~1975) 교수의 ‘민족주의의 전개 과정’ 수업을 들었다. 최 교수가 신용하의 답안지를 보더니 “자네의 글에는 정열이 깃들어 있다”며 자기 밑에서 공부할 것을 권유했다. 사회학 공부에 매진하던 신용하는 사회학의 창시자 오귀스트 콩트에게선 ‘역사는 사회의 변동과 발전을 철저하게 실증적으로 연구하는 학문’이기 때문에 ‘역사학은 사회학의 일부’가 된다는 것을 깨달았다. 사회학자인 그가 역사학에서도 대가(大家)가 되는 출발점이었다.

실사구시 일깨워 준 다산의 글씨

서울 용산구 그의 자택 거실에는 다산 정약용의 글씨가 걸려 있다. 원본이다. 서당 훈장을 하던 증조부의 소장품인 ‘시경’의 한 구절을 다산이 쓴 글씨, 그리고 서울대 사회학과에 재학하던 시절의 또 다른 스승인 이상백(1904~1966) 교수가 소장했던 다산의 ‘소요원기(逍遙園記)를 함께 표구했다. ‘이 세상에 먼지가 가득한데 소요(자유롭게 거닐며 돌아다님)하는 것이 얼마나 멋진 삶인가’란 내용이다. 그것은 어찌 보면 평생 학문을 하는 자세기도 했다.

다산의 정신 중 하나인 실사구시(實事求是·사실에 토대를 둬 진리를 탐구하는 것)는 과학적으로 한국 사회사를 연구하는 방법론이기도 했으며, 신 교수가 어렸을 때부터 애타게 찾던 ‘우리는 왜 이런 고통을 당하는가’에 대한 한 가지 답이기도 했다. “만약 조선 후기에 실학이 건의한 대로만 정책을 수립했더라도 우리는 크게 발전할 수 있었을 겁니다. 식민지로 떨어지지는 않았을 거예요.” 글씨를 다시 보며 그는 무척 아쉬운 표정을 지었다.

“나를 비롯한 4·19 세대 학자들은 사명감을 갖고 스스로를 실학의 후예라 생각했던 것일지도 모르겠습니다.” 신 교수가 대학을 졸업하던 1960년대 초만 해도 한국 근대사 연구는 겨우 1884년의 갑신정변까지였고, 그 후의 역사는 아직 본격적인 연구 대상이 아니었다고 한다. 정석종·한영우 같은 학자들과 함께 근현대사의 여러 분야를 나눠 연구하기로 했다.

그는 갑오개혁과 독립협회를 맡은 이후 의병 운동과 애국 계몽 운동도 연구했다. 미처 주목받지 못했던 신민회를 파고들어 신흥무관학교의 설립 등 독립운동과 큰 관련이 있었다는 것을 밝혔고, 지금은 정설이 됐다. 이후 독립운동사, 개화사상, 실학, 독도부터 고대사까지 한국사 연구의 범위를 넓혀 왔다.

정년 이후 왕성한 집필 도와준 만년필 선물

대한민국학술원 회원인 신 교수는 사회학의 한국화와 토착화에 큰 기여를 한 학자로 평가된다. 2003년 정년퇴직할 때 제자들이 마련해 준 기념 논총 4권은 제목만으로도 엄청나다. 한국사회사연구, 한국사회사상사연구, 한국민족운동사연구, 한국사회발전연구다. 한마디로 ‘한국 사회사의 거목’이 바로 그였다는 의미다. 필기도구엔 큰 관심이 없던 그에게 제자들은 논총과 함께 몽블랑 만년필을 선물했다. 오래도록 연구와 집필 활동을 하라는 뜻이었다.

만년필의 힘이었을까. 신 교수가 지금까지 출간한 연구서 80여 권 중에서 반 이상이 퇴임 이후에 쓴 저작이다. 지난 1월에도 750쪽 분량의 ‘일제강점기 한국민족사’ 하권을 냈다. 그는 “쓸 책의 제목과 자료를 눈에 띌 때마다 수집한 뒤 1년에 한 권 정도 쉬지 않고 규칙적으로 글을 쓴다”고 했다. 매일 아침 6시에 일어나 긴장해서 글을 쓰고 오후에는 책을 읽으며 긴장을 푼다. 자정쯤 취침하고 일주일에 두세 번 헬스장에 간다.

민족주의가 많은 도전을 받고 있는 요즘이지만 그는 “한국의 민족주의는 민족의 독립과 자유를 추구한 민족주의였다”고 했다. 그다음 단계가 중요한데 타국을 침략하거나 뺏는 것이 아니라 도와줘 함께 발전하는 호혜적 민족주의로 나아가야 한다고 했다. 그는 “북한은 이제 ‘민족’을 포기해서 역사에서 낙오돼 버린 것”이라며 “통일과 민족주의·민주주의를 실천하는 주체는 대한민국이라는 점이 분명해졌다”고 말했다.

<참고문헌>

댓글 0개

| 엮인글 0개

댓글 0개

| 엮인글 0개